とっさに全員武器を構えたが、私達は狭い部屋の中にいる。入り口に陣取ったそのガーディアンにカインが飛び出して剣を叩きつけたが、ガツンと鈍い音がした。

「なんだこいつ!?全身が金属みたいなので出来ているぞ!」

カタカタと音を立てるそのガーディアンは、あの森で見た薄気味悪いモンスターとはまた違った姿をしていた。カフィールが言っていたように、何やらよくわからない機械の塊のようだ。

「くそ!時計仕掛けのガーディアンてわけか!」

その機械の塊は、カタカタと音をたてながらじわりじわりと近づいてくる。突然ギイィィっと金属の軋むような音がしたかと思うと、凄まじい速さで片方の腕が上がり、なんと腕ごと体から離れて飛んできた。

「うわ!」

かろうじてよけることが出来たが、私の頭の上を掠めたその腕は、背後の壁に激突した。壁にひびが入り、壁の漆喰がぱらぱらと音をたてて落ちた。

「どうやらこのガーディアンは建物が壊れても平気みたいね。」

「自分が壊れても平気そうだよ。」

飛んできた腕は壁に当たったあと、床に落ちてそのままだ。

「次は残ったほうの腕か!?」

カインが叫ぶのとほぼ同時にもう片方の腕が飛んできて、また壁に当たった。どうやらあまり照準は正確ではないらしい。両腕をなくしたガーディアンは突然動きを止め、カタカタと奇妙な音を立てながら小刻みに動いている。まさか!?

「・・・止まった?」

「早く、今のうちにこの部屋を出よう!」

部屋の中ほどに立ち止まったガーディアンの脇をすり抜け、部屋の外に飛び出した時、もやっと焦げ臭いにおいがした。

「床に伏せるんだ!」

身を伏せるのと同時に、ガーディアンが爆発した。

「あ・・・危なかった・・・。クロービス、お前爆発するのわかったのか?」

「いや・・・突進してこられると思って出ようって言ったんだけど、脇をすり抜ける時に焦げ臭いにおいがしたんだ。」

「・・・・・・・。」

3人とも顔を見合わせ、おそるおそる今飛び出した部屋の中をうかがった。爆発したガーディアンの体・・・と言うより部品が部屋中に散乱し、中にあった椅子もテーブルも木っ端微塵に吹き飛んで、もはや元の形すらわからない。窓ガラスは割れなかったらしい。かなり分厚いガラスで出来ているようだ。

「まったく・・・こんな物騒な奴をガーディアンにしていたとはね・・・。」

「制御できなくなって巫女姫が爆発に巻き込まれるとかの危険性は・・・考えなかったのかな・・・。」

「巫女姫に間違いなんてあり得ないってことじゃない?神様の声を聞けるような人が、間違った時のために対策を講じておくなんて、考えられなかったんじゃないかしら。」

「・・・なるほどな・・・。とにかく、できれば明るいうちに探索を進めよう。今ならまだ窓から光が入るから、こんなのが他にもいればすぐわかるしな・・・。」

「そうだね・・・。」

「でもいきなり消えるよりはわかりやすいガーディアンだわ。もっともあの薄気味悪い女の人まで全部ガーディアンだって言うならだけど。」

「それもそうか・・・。こうして倒した後に何かしらの痕跡が残るなら、まだいいのかもな・・・。」

3人でため息をつきつつ次の部屋を覗こうとしたその時、背後で微かに『カシャン・・・』という金属音が響いた。3人がほぼ同時に振り向き、武器を構えた瞬間、黒い影が飛び掛ってきた。

「またガーディアンか!」

カインはすばやく得意の剣技「地疾り剣」を仕掛ける。が・・・その黒い影に命中したカインの剣は、またしてもガツンと鈍い音を立てた。

「まいったな・・・。また同じような奴か。この手のガーディアンは剣では傷もつかないみたいだ・・・。」

「でもさっきのとは形が違う。腕も飛んでこないし。」

「また爆発するかもしれないから下がろう。風水を使ってみる!」

室内での風水術は危険を伴うが、今はためらっている場合ではない。なんとしてもガーディアンを撃退しなければ、この先へと進む道を拓くことはできないのだ。私は金属の塊の中心部を狙って『百雷』を唱えた。雷が落ちるような音と共に部品がいくつか飛び散り、中心部に何か、光る丸いものがあるのが見えた。

「あれが本体か!」

カインがすかさずその光物体に向かって剣を思い切り突き刺した。次の瞬間ドーンと大きな音をたてて、その塊を形作っていた部品はばらばらに飛び散った。

「カイン!」

衝撃をまともに受けてしまったカインはひっくり返り、しばらく動かなかった。ガーディアンのいた場所には、黒く焦げたような小さな丸い塊が転がっている。

「・・・つまり、似たような姿形でも、機能は違う奴がいるってことか・・・。」

ひっくり返ったままで、カインが呟いた。私はカインに向かって治療術を唱えた。ふぅっとため息をつき、ゆっくりとカインが起き上がったが、頭を押さえている。

「いやぁ、びっくりしたなー。」

「どこか痛いところとかない?」

カインはしばらく頭を押さえていたが、もう一度大きなため息をついて立ち上がった。

「大丈夫だよ。多分、こう言うのが来るって分かっていれば耐えられる程度だと思う。」

「これでは矢も使えないわね・・・。」

足下の部品を眺め渡して、ウィローがため息をついた。

「さっきみたいに本体が見えた瞬間にうまく射ることが出来れば、剣よりも確実かもしれないよ。君の狙いは正確だしね。」

「ま、倒すことは出来るし、ばらばらにはなるが消えもしないってことなら、なんとかなるさ。」

「とにかく、探索を続けよう。あの手合いがまた現れることも考えて、今度は不用意に部屋にも入らないほうがいいのかもしれないね。」

ただでさえひどいありさまだった部屋の中は、飛び散った部品のおかげでいっそうひどく散らかったが、さすがに片付ける気にはなれず、私達は部屋を出た。

「どうするかなあ・・・。今のところ部屋を一つずつ調べるしか手立てがないんだが・・・調べるたびにあんなのが出てきたらちっとも探索が進まないし・・・。」

カインは頭を掻きながら唸っている。その時突然ウィローが私の背中にしがみついた。おびえたように震えている。

「どうしたの・・・?」

「あ・・・あ、あ、あれ・・・。」

ウィローが指差したのは、この部屋の一番奥にある玉座の方向だ。玉座の手前まででこの部屋の並びは終わっている。多分昔はそこにカーテンなり壁なりの仕切りがあったと思われるのだが、今では何もない。天井からぶら下がるわずかな布切れがあるだけだ。元々はカーテンだったのか、それとも仕切られた壁を飾る垂れ幕のようなものだったのか、想像出来るかな、という程度だ。

「あ、あそこに・・・白いものが・・・」

言われてよく見ると、玉座のずっと手前、私達からそれほど離れていない場所に白い『もや』のようなものがかかっている。さっきはそんなものなかった。また新たなガーディアンだろうか。しかもその『もや』はゆらゆらと揺れながら、人の姿をとっているのだ。まるで幽霊のように・・・。

「な・・・なん・・・なん・・だ・・・あれは・・・。」

手強いモンスターだというなら何としても3人で撃退する。だが相手が幽霊では・・・。

≪驚かせてしまったようだ・・・もう少し待たれよ。≫

「・・・・・・・・・・・・・。」

思わず3人で顔を見合わせた。

「・・・声・・・だよな・・・。」

「た、確かに、聞こえたね・・・。」

「ゆ・・・幽霊ってしゃ、しゃべる・・・の・・・かな・・・。」

ウィローがますます私の背中にしがみついた。ふと気づくと、幽霊のようだった白い影は、いつの間にかはっきりとした人の姿になっていた。しかも立派な鎧兜を身につけている。デザインは王国軍の兵士達のものとあまり変わらない古風なものだが、違うのはその色だ。この幽霊、いや、人物の身につけている鎧は白く光り輝いている。だが・・・いくらはっきりと見えても、その体に纏う白いオーラは、この人物が生身の人間でないとはっきりと告げていた。

≪これならばそれほど驚かずに話をしていただけると思うのだが・・・いかがだろうか・・・≫

どうやら怯える私達に気を使って、自分の姿形を人の姿に近づけようとしているらしい。

(・・・気を使う幽霊とか、いるのかな・・・。)

「は、はい・・・。その、あなたはいったい、どなたなんですか?」

私の持つ『力』は、その人物に邪な心がないことを感じ取っている。しかもありがたいことに、この人物の声はカインにもウィローにも聞こえているようだ。言葉が通じるのなら、少し話をしてみよう。

≪私は導師・・・ファルシオンの使い手を導く者・・・。この神殿にファルシオンの使い手を迎え入れるのは・・・定命の者達の時間で1200年ぶりのこととなる・・・。よう参られた。≫

「ファルシオンの使い手を導く者・・・?」

その時、神殿の中の空気がざわめきだし、声が聞こえだした。

≪ファルシオンの使い手だ!≫

≪ファルシオンの使い手が戻ってきた!≫

≪何と喜ばしいことか!≫

≪素晴らしい日だ!ファルシオンの使い手を讃えよ!≫

≪讃えよ!≫

≪讃えよ!≫

≪讃えよ!≫

声はみなそう叫んでいる。

「な、なんだこれ・・・この声は・・・」

カインが剣の柄に手をかけたまま辺りを見回した。

≪案ずることはない。皆この神殿の精霊達だ。ファルシオンの使い手の帰還を喜んでいるのだ≫

導師だという目の前の人物が言った。時が経つにつれて姿形がいっそうはっきりとしてきた。今はもうどこから見ても普通の人に見える。だが彼を包むオーラも勢いを増し、鎧の輝きと相まってまぶしいほどだ。

「ファルシオンの使い手は、自分の力で剣のことを知らなければならないと聞いていましたが、導いてくれる人がいたと言うことですか・・・。」

導いてくれるというのなら、剣の持つ力について教えてもらえるのだろうか。

≪・・・私の役目は、剣に選ばれし者が剣について知るための手がかりへと導くこと・・・≫

「でもどう見ても生きてないと思うんだけど・・・その、どうやって剣に選ばれた者を見つけ出すんですか?」

さっきよりはずいぶんと冷静さを取り戻したカインが尋ねた。ウィローが私の背中にしがみつく力も少し弱くなった。

≪その昔、剣に選ばれし者は皆ここにやって来た。私の助言を聞くために・・・≫

「ここって元々はサクリフィアの宮殿だったんですよね。その頃も・・・。」

言いかけて気づいた。さっきこの『導師』が言っていた。ここにファルシオンの使い手を迎えるのは1200年ぶりだと。ということは、サクリフィアが興る前の話と言うことになる・・・?

≪ここは・・・1200年より昔、神殿として使われていた・・・≫

「神殿・・・?でも確か、ここはサクリフィアの宮殿で、神殿は別にあったけど、聖戦で燃えてしまったのでここを神殿として使っていたと聞いたんですが・・・」

≪ファルシオンの使い手よ・・・。どうやらあなたは何も知らないのだな・・・。ここは定命の者達がサクリフィアと呼ぶ国が興る遙か昔から、神殿としてここにあった。だが、1200年前、南の砂漠からやって来た人々により蹂躙され、その美しさゆえ宮殿として使われることになったのだ・・・。≫

「・・・・・・・・・。」

ではここは・・・サクリフィアの宮殿であり、神殿であり、そして、あの考古学者が言っていた『サクリフィアより前にあった国』の遺跡でもあるということか・・・。

≪南からやって来た人々は、ここを宮殿とした。そして隣に簡素な建物を建て、そちらを神殿として使うことを命じたのだ。≫

「・・・蹂躙て・・・何があったんですか・・・?」

≪ファルシオンの使い手よ。今私が話せるのはここまでだ。神殿の中を思うさま探索するがよい。先ほどのような醜悪なガーディアンはもうあなた達を煩わせはせぬ。あなたの来訪で神殿の中の精霊達が活気づいている。あなた達を歓迎してくれるだろう。もちろん、言葉通りの意味でだ。そして・・・≫

『導師』の姿がゆらりと揺らめいた。先ほどより姿が薄くなっている。

≪あなた達が探しているものは、この神殿の最上階にある。そこより先は、『声』に従って進むがよい。さすれば真実への道は拓けよう・・・≫

「声って・・・誰の声ですか?」

≪ではさらばだ。また相見えることもあろう・・・。≫

『導師』はすうっと消えてしまった。

「えーと・・・。」

カインが『何と言ったらいいかわからない』というように頭をかきながら、『導師』が消えた場所を見つめている。

「つまり、最上階を目指せってことかな。『サクリフィアの錫杖』はそこにあるんだね。まあ、あの『導師』の言葉を信じるならば、だけど。」

「・・・信じられると思うか?」

「邪悪な意図は感じなかったよ。それに、多分このまま進んでいけば、すぐに嘘かどうかはわかると思うよ。」

「嘘でないのなら、私達はもうあのモンスターに悩まされなくてすむってことよね。」

ウィローの手はもう私の背中から離れていた。

「そうだな・・・。それじゃ、慎重に進んでみるか。『導師』って言うなら、お前を導くために出てきたんだろうから、嘘は言っててほしくないよなあ。」

「そう願いたいよ。おかしなモンスターにこれ以上出会わなくてすむなら、探索は楽になるからね。」

果たしてさっきの『導師』がそもそも本物なのかどうかだって判断出来る材料はない。でも私達を騙そうとしているとも思えない。その根拠は、さっきの『導師』がどう見ても生きた人間ではなかったからだ。では何者かという疑問は残るが、それをじっくり考えていられる時間は今の私達にはない。出来るなら、明るいうちに探索を終えたい。私達は昨日あの薄気味悪い森を抜けた時と同じように、カインを先頭にウィロー、私の順で探索に戻ることにした。

「こっちの部屋も似たようなもんか・・・。」

私達が最初に入った西側と同じように、通路を挟んで東側にも部屋があるのだが、中はほとんど変わりなかった。外れて折れ曲がった扉、歪んだ椅子や机、精緻な装飾の施された銀の食器なども無残にうち捨てられている。部屋の一つに先ほどと同じ機械の固まりがいたのだが、ぴくりとも動かず、襲ってくる気配はなかった。

「導師の言葉は本物ってことか・・・。」

カインが独り言のように呟いた。

「この部屋には特に何もないみたいだね。」

「そうだな。上の階にある階段は・・・東と西に2つか・・・。」

私達は中央の赤い絨毯を進み、玉座の前まで来ていた。周囲を調べてみたが、何もない。部屋の奥にある階段のうち、私達はまず西側の階段を上ってみた。

「・・・この部屋は、他に通じる出入り口はないみたいだな・・・。」

かなり広い部屋で、奥に通じる扉がある。もっともすでに外れて、蝶番でやっと引っかかっている状態だったのだが。でもこの部屋は比較的きれいな状態で、タンスなどがいくつか無事な状態で残っていた。もっとも中は埃だらけにはなっていたが。

「奥の部屋も似たようなもんだね。へえ、ここの机と椅子は無事なまま残ってるよ。」

素晴らしい彫刻の施された、立派な木製の机と椅子が置かれている。その机の上に一枚の紙切れを見つけた。

「・・・読んでみるか・・・。」

カインが指先でつまみ上げるようにして紙切れを拾い上げた。かさかさに乾いているが、崩れてしまうほどには古くなさそうだ。

「読めそう?」

「うーん・・・。」

使われている文字は、どうやら私達が今使っている文字と同じものだ。

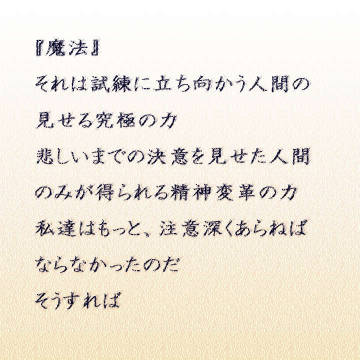

「悲しいまでの・・・決意・・・か・・・。」

カインがぼんやりとつぶやいた。悲しいまでの決意。カインはいつだってその決意の元に生きてきたのだ・・・。たとえどんなことが起ころうとも、カインはずっと・・・フロリア様を信じている・・・。

「リーネが言っていた話と一致するね。」

「精神変革か・・・。そこまでして憶える魔法ってのは、どんな力を秘めているのかな・・・。」

そこまでの力を以て使う魔法なら、フロリア様の心を操ることだって出来るかも知れない、カインはそう言いたげだ。

「この『そうすれば』のあと、何を言いたかったのかしら。」

「すごく切羽詰まったものを感じるね・・・。」

「・・・これは戻しておこう。俺達は盗賊じゃないんだから、『サクリフィアの錫杖』以外のものは一切持ち出さないようにしないとな。」

カインは紙切れをまた机の上に戻した。これを書いたのが誰で、どんな気持ちで書いたのか、何もわからない。でもその短い文面に、言葉では言い尽くせない思いが込められている気がする。部屋の中には、あとは何もない。昇ってきた階段を降りて、私達は東の階段を上った。そこも西側の部屋と同じような広さだったが、こちらにはいくつかの出入り口がある。部屋の真ん中には、今でも私達が使っているような作りのテーブルと、椅子がいくつか置かれている。タンスなどはなく、テーブルの上にはジョッキや皿が置かれたままになっていて、ワインの空瓶も何本か転がっていた。

「ここは、使用人の休憩所かな。」

「玉座の近くの階段から上がれる場所だから、王様を守る衛兵の休憩所だったのかも知れないね。」

「そうだなあ。それじゃ、まずは奥の部屋に入ってみるか。」

奥の部屋にはベッドが並べられていた。やはりここは衛兵達の休憩所だったらしい。この部屋からさらに上に上がる階段がある。上るとそこは行き止まりで、衣装箱らしき箱がいくつも置かれていた。

「ここは倉庫か。少し中を見せてもらうか。」

私達は乱雑に置かれた箱の1つを開けた。中にはダガーや剣、さらに小さめの盾や兜などが入っている。隣の箱もにたようなものだ。

「ずいぶんと乱暴な置き方だな・・・。」

「これじゃ取り出す時に壊れたりしそうだね。」

「まったくだ・・・。ん?」

「ねえ、これは何かしら。」

カインとウィローが、ほぼ同時に部屋の壁に飾られたレリーフに目を留めた。

「何が書いてあるんだろう。」

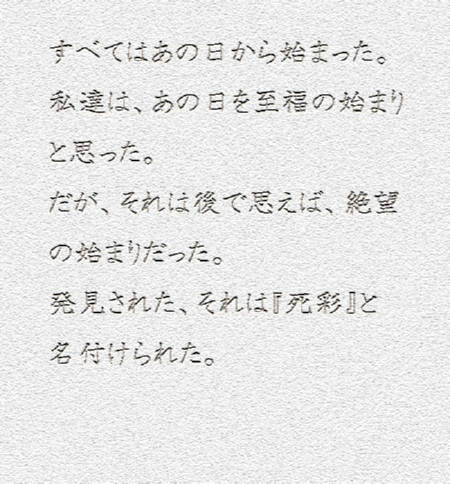

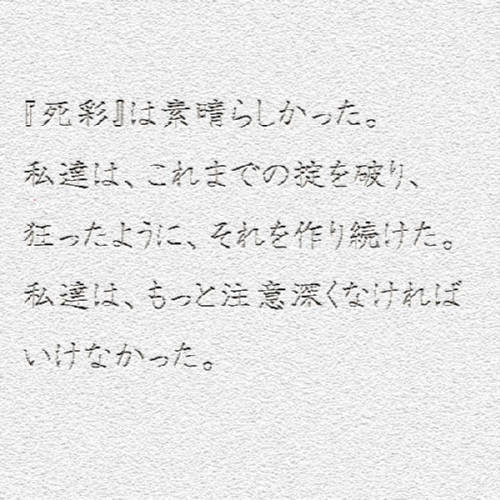

「何だ・・・?この『死彩』って言うのは・・・。」

「妙な言葉だね。今までサクリフィアの文献を調べていても出てきたことがなかったと思う。」

「私も記憶にないわ。何なのかしら。・・・痛!」

ウィローがレリーフをよく見ようと壁に近づいた時、何かに躓いた。

「大丈夫!?」

「う、うん・・・あら、ここにも箱があるわよ。」

ウィローが躓いたのは、大きな箱だった。今まで開けてみたような武器防具の入った箱と大きさは似たようなものだが、こちらは他の箱よりかなり立派な装飾が施されている。

「立派な箱の中にあるんだから、中身も立派なのかな。」

下の階から進んできて今まで、モンスターに一度も出会わない。さっきの『導師』の話は本当だったのだと、私達は少しうれしくなっていた。冗談が飛び出す余裕さえ出てきたほどだ。だが、その箱の中身を見た途端、私達の楽しい気分は吹き飛んでしまった。

「・・・なんだこれは・・・。」

箱自体に罠もカギもついてなかったので、私達は今まで開けてきた箱と同じような感覚で蓋を開けた。そこに入っていたのは・・・鎧・・・。青でもない、黒でもない、深い闇のような藍色の鎧・・・。

「何でここに・・・ナイトメイルが・・・あるわけ・・・?」

ウィローは呆然として箱の中を見つめている。今私達が着ているものとはデザインこそ違え、それは紛れもなく、ナイト輝石で作られた鎧だった・・・。エルバール歴197年に発見されたはずのナイト輝石で・・・。

「それじゃ・・・サクリフィアの人達も、ナイト輝石の存在を知っていたのか・・・。」

「でもそれなら・・・どうして197年に発見されるまで、エルバールの人達は誰も知らなかったの!?200年前の建国当時の人達がナイト輝石の存在を知っていたのなら、強い武器も防具もたくさん作れたはずだわ。そうすれば・・・もっともっと多くの人々が、モンスター達に殺されずに済んだかもしれないのに・・・。」

「そうだよな・・・。どうしてなんだろう。こんなところに、まるで封印でもするかのようにこの鎧が一つだけ置かれていたことに・・・何か意味があるのかな・・・。」

カインはしばらくの間箱の中のナイトメイルを見つめていたが、やがて一つため息をつくと、蓋を閉めた。

「とにかく、元に戻しておこう。サクリフィアの村長に、聞いてみるべきかも知れないな・・・。」

古代サクリフィアの人々が、ナイト輝石の存在を知っていた。これは私達3人にとって、とてつもない衝撃だった。ということは、サクリフィアの人々はエルバール南大陸まで来ていたことになる・・・。そして突然気がついた。南大陸にある、あの不思議なオアシス。まるで旅人のために一日で辿り着けるようにしてあるとしか思えない、小さなオアシス達・・・。あれはすべてサクリフィアの人々の作ったオアシスなのだろうか・・・。でもハース鉱山近くや、北部山脈の近くにオアシスがなかったのは・・・。なぜだろう。あの鉱山でナイト輝石を掘っていたのだとしたら、あの辺りにこそオアシスが必要だったはずだ。なのに・・・どうして・・。

「しかし妙な話だ。」

カインが唸るように言った。

「サクリフィアって国には凄まじいまでの魔法が存在したってのは、カフィールさんから聞いた話だよな。そしてサクリフィアの村の人達も、それは認めてる。魔法さえ使えれば、強力な武器防具なんていらないはずだ。でもここにはナイト輝石で作られた鎧がある。ここにあるのが1つだけだからと言って、サクリフィアにこの1つしかないわけはないと思う。」

「つまり何らかの理由があってサクリフィアの人々には強い武器防具が必要だった。それで古代のサクリフィアでは、ナイト輝石の採掘が行われていたってことになるわよね・・・。」

「うーん、サクリフィアの人達は元々砂漠の騎馬民族だったそうだから、ハース鉱山のことを知っていてもおかしくはないんだけど・・・。」

「そして、では何でエルバールに伝わってないかってことになるよなあ・・・。堂々巡りだな・・・。」

「多分、その間に私達の知らない何かがあるんだよ。」

「とにかく進もう。そっちの西側の階段から上に上がれるみたいだ。今度こそ上に通じる階段かな。」

ここで唸っていても仕方ない。とにかくナイトメイルは元に戻し、私達は階段を上がっていった。

「うはぁ・・・これはまた、1階よりもさらにすごいなあ・・・。」

どうやらここがこの建物の3階らしい。床には一面に絨毯が敷き詰められているが、その文様が精緻で素晴らしい。天井一面に画かれた絵画、壁や柱の装飾、どれを取っても国宝級の美しさだ。部屋の北側に玉座がある。1階にも同じように美しい装飾の施された玉座があった。ここもやはり時の国王が座る場所だったと考えていいと思うが、違うのは、ここの玉座の後ろ側の壁が、重厚なカーテンで隠されていることだ。

「他のカーテンみたいに落っこちていないんだな。」

「まるで手入れされているみたいにきれいだね。」

「そうでもないわよ。これ、元々は黒っぽいカーテンみたい。」

「もしかしてその表面は埃?」

「すごく上等のビロードだわ。どうやらそれが仇になって、埃がたまったみたいねぇ。」

ウィローは『もったいないわねぇ』とため息をつきながらカーテンを見あげている。周りを見渡してみたが、この階の窓のカーテンも、1階同様破れたりちぎれたりしているのに、本当にここだけ、分厚いビロードのような生地で出来たカーテンがかかり、ぴっちりと閉じられている。上等の布だから幸運にも破れたり落ちたりしなかったのかも知れないが、それにしてもこんな場所にカーテンが掛けられているのはいささか不自然に見える。

「うーん、隠されていると開けたくなるのが人情だが、開けたらまずいんだろうなあ。」

「でも気にはなるわよねぇ。」

≪開けられよ≫

突然頭の中に声が響いた。これはさっきの『導師』の声だ。

≪その壁には、あなたの知るべきことが記されている。今のあなた達は精霊に守られている、案ずることはない、開けてその中を確かめられよ・・・≫

「開けて中を見ろってさ。」

「へ?」

カインがぽかんとして聞き返した。

「さっきの『導師』だよ。このカーテンの中には、私が知るべきことが記されているって。」

「なるほどな・・・。でも開けた途端に何か飛び出してきたりしないだろうな。」

「大丈夫なんじゃない?少なくとも、今までガーディアンに襲われたりしていないんだもの。あの『導師』さんは嘘はついていないわけでしょ?」

「大丈夫だと思うよ。私達は精霊に守られているってさ。」

「へぇ。じゃ、開けてみるか。・・・あれ?」

カーテンを開けるための紐を引こうとして、カインがさっきの倉庫と同じようなレリーフを見つけた。

「今度は何だ?」

「また『死彩』か・・・。一体何なんだ、この『死彩』って言うのは・・・。」

「これがすべての元凶みたいな感じね。」

「そうなんだよな・・・。でもそれが何なのかわからない・・・。もしかしたら、その答がこのカーテンの奥にあるのかもな。」

カインが紐を引いた。カーテンはするすると開かれ、そこにあったのは・・・

「な・・・何だこれ・・・・?」

そこにあったのは、この美しい大広間にはとてもそぐわない、『死彩』と書かれたタペストリーだった・・・。

「『死彩』って・・・これ・・・?でもまるでこれは・・・。」

ウィローはそのまま黙り込み、私の背中にしがみついた。そのタペストリーいっぱいに描かれているもの・・・。それは紛れもなく、私達が2度も遭遇した聖戦竜『セントハース』だった・・・。そのセントハースの視線は、タペストリーの手前に小さく描かれた人のようなものに注がれている。そしてその人のようなものをよくよく見ると・・・黒いフードを頭からすっぽりとかぶり、黒い服を着ている。その顔は・・・死神のような骸骨だった。

「気味の悪い絵ね・・・。一体何を意味しているのかしら・・・。」

ウィローは私の背中にしがみついたまま、肩越しにタペストリーを見つめながらつぶやいた。

「判らないな・・・。何かの象徴画って言う気はするんだけど・・・。あれ・・・?下のほうに何か書いてあるぞ。」

カインの声で私達はタペストリーの下のほうに視線を移した。

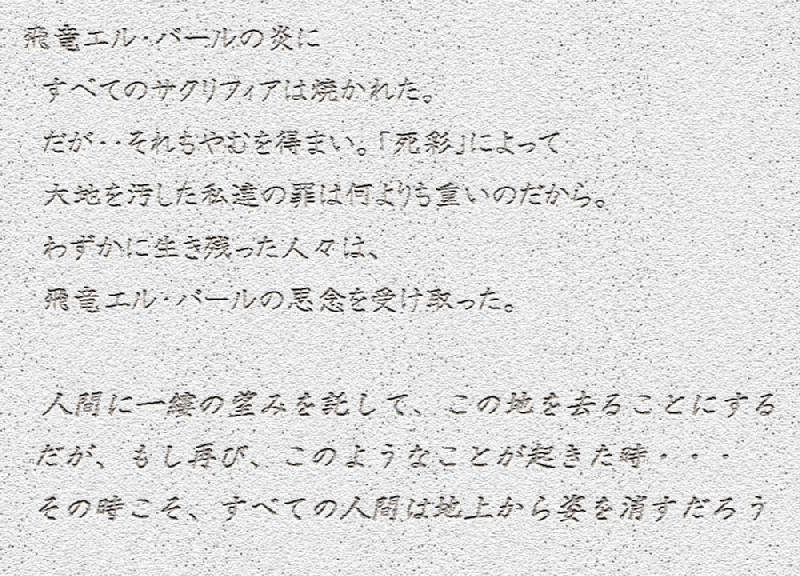

「この文字も俺達がいつも使っている文字と同じか・・・。えーと・・・『この黒きものが、眠れる神の竜達を再び呼び起こした』・・・?黒きものって言うのは・・・この死に神みたいな奴のことか・・・。つまり、ここに描かれた黒いものは、聖戦竜を呼び寄せ、滅亡に導いたものなわけだ・・。」

「それじゃ『死彩』っていうのは・・・黒いもの・・ってことか・・・。」

黒いもの・・・。3人とも多分頭の中に一つの言葉が浮かんでいる。でもそれを口に出すことが出来ないまま、私達はタペストリーの前を離れて上の階への階段を探した。やがて大広間の西側に小さな階段をみつけて、私達はそこを昇っていった。その先は行止りだったが、壁一面に彫られたレリーフがあった。

「またか。今度のはずいぶんとでかいレリーフだな・・・。」

カインがため息をついて眺めている。

「読んでみよう。これも私達が普段使っている文字と同じだね。」

「やっぱり・・・『死彩』というのは『ナイト輝石』のことだったのね・・・。」

レリーフの前でウィローが座り込んだ。

「サクリフィアが滅ぼされた理由は・・・ナイト輝石の廃液で大地を汚したから・・っていうことなのか・・・・。そのために聖戦竜達の逆鱗に触れて、滅ぼされた・・・。なるほどな、だからサクリフィアの人々は聖戦竜達を恨んだりしなかったってことか・・・。それならカフィールさん達が、聖戦竜を邪悪じゃないって言ってた意味が解るよ・・・。」

カインがつぶやく。

「でもだからって喜んで滅ぼされたわけじゃないはずだよ。この文面からはあきらめしか伝わってこない・・・。もしかしたら他にも方法はあったかも知れないのに・・・。」

「納得いかないぞって言う顔つきだな、クロービス・・・。確かにな、俺もそう思うよ。自分が悪かったんだからどんな罰でも受けますっていう潔い人はそりゃいるだろうけど、この国の国民みんなが同じように考えられたわけじゃないだろうしな。」

「それに、もしもみんながそう考えていたら、今頃サクリフィアは本当に滅亡してると思うよ。」

「そうだよなあ・・・。過ぎたことは今さらいくら言っても仕方ないけど、でもどんな小さなことでも可能性があるなら、やってみる価値はあるはずだ。エルバール王国が今あるのだって、あきらめなかった人達がいたからこそだよな。」

「『再び、このようなことが起きた時こそ、すべての人間が姿を消す』・・。生き物達は人間への攻撃をさらに強めている・・・。廃液が止まったからと言って、私達の犯した罪は消えないっていうことなの・・・?それじゃやっぱり、聖戦は・・・!」

ウィローが身震いする。

「まさか!廃液はもう止まったんだ。君とクロービスが命がけで止めたんじゃないか。きっと大丈夫だよ。しかし一体この神殿は何階まであるんだ!?最上階が何階かまで聞いてくりゃよかったよ・・・。」

カインは頭をかきながら、辺りを見回している。

「それじゃ、上の階に行こう。すぐそこに階段があるよ。ここが多分4階だから、次の階あたりが最上階かな。外から見た感じだと、それほど高そうにも見えなかったからね。」

「よし、愚痴っていても始まらないな。とにかく行こう。」

部屋の中央にある階段を上がると、扉がある。

「ここが最上階なら、俺達の捜し物はこの先にあるってことか・・・。」

「そのようだね・・・。モンスターの気配はないよ。開けてみよう。」

「そうだな・・・。」

カインの心がはやっている。そしてそれを私達に悟られまいとしている。この先に、ずっとカインが追い求めていたものがあるのだ。

「ふぅ・・・落ち着かないとな・・・。あの『導師』が言ったようにガーディアンは襲ってこなかったけど、罠もないとは限らないから、慎重にいこうぜ。」

「そうだね。まずは調べてみないと。」

この階が最上階なら、ここに『サクリフィアの錫杖』があることになる。そしてその後は・・・

『そこより先は、『声』に従って進むがよい。さすれば真実への道は拓けよう』

あの『導師』の言葉にあった『声』とはなんだろう・・・。

「よし、開けるぞ。」

カインの声が静かな最上階のフロアに響いた。