カインが扉の取っ手に手をかけた。

「鍵もなし?」

「ああ、まったく親切なもんだよ。拍子抜けするくらい何にもないぞ。しかもこの扉、ずいぶんと軽いな・・・。」

カインの言うとおり、美しい彫刻に彩られた大きく分厚い扉は、音もなくすっと開いた。

「ここが・・・。」

カインが言いかけて言葉を飲み込んだ。この部屋はなかなか広い。そして壁や柱には美しい彫刻が施されている。部屋の一番奥に、壁を背にして祭壇のようなものが設えてあり、そこに美しい箱が置かれていた。先ほど見た、ナイトメイルが入っていた箱も凝った作りだったが、この箱はまた違う。あきらかに『宝物を入れておく』べき箱だ。

「・・・うーん・・・。」

すぐにでも蓋を開けて中を覗くかと思ったカインが、考え込んでいる。

「どうしたの?」

「いや・・・カフィールから聞いた話だと、『サクリフィアの錫杖』ってのは、玉座の近くに置かれていたって話じゃないか。」

「そう言えばそんな話だったね。」

「1階が謁見の場だったとしたら、普段国王がいたのはおそらく3階のあの玉座じゃないかと思うんだ。放り出されてそのままなら、あの部屋のどこかに落ちていたっておかしくないはずだ。でもここにあるということは、その後ここを神殿として通ってきていた巫女姫ご一行が、ここに改めて置いたってことになるよな。もっとも、この中に間違いなく『サクリフィアの錫杖』が入っているならば、の話だが。」

「そうだね。聖戦の混乱の中で放り出されたままでないことは確かだね。」

命の危険が迫っている時に、わざわざここまで来て錫杖を箱に収めてから逃げるなんて考えられない。

「でも、・・・これはどう見ても『奉ってある』ようにしか見えないじゃないか。」

「何となく祭壇みたいだからそう見えるだけなのかも知れないよ。気になるなら、箱を開ける前に少しこの部屋の中を調べてみよう。この箱がただの箱なら、あの薄気味悪いガーディアンみたいに消えたりしないだろうしね。」

「そうだな。この部屋の中は、どうも今まで通ってきたほかの部屋とは違う気がするんだ。変な・・・うーん・・・違和感とでも言えばいいのかな。」

「私もそう思うよ。モンスターの気配がないのは他の部屋も同じだったけど、ここには入った時に変な感じがしたのは確かなんだ。それはつまり、私の気のせいじゃなかったってことだね。」

「私も変な感じがしたわ。でもどういう感じなのか、具体的に言葉として出てこないみたいな・・・。」

「つまり、それはこの部屋の中をもう少し調べろということなんだろうな。」

まずは部屋の中をぐるっと見渡してみた。さっき感じた違和感の正体は、多分目に見えるものではない。でも、目に見える違いも見つかった。この部屋と他の部屋との一番の違いは、カーテンが破れて落ちたりしていないと言うことだ。もちろん他の部屋でも無事なカーテンがなかったわけではないが、見るからに古く色あせ、滑らかだったはずのビロード生地の表面には埃が積もっていた。だがここは・・・。

「この部屋のカーテンはみんな新しいぞ。まるで、ついこの間かけたみたいじゃないか。」

「でも誰が手入れするの?少なくとも、人間は一人もいないはずよね。」

ウィローも首をかしげている。

「・・・・・・・・・・・。」

3人とも黙り込んでしまった。この神殿に人がいないのは確かだ。先ほど出会った『導師』というのは、元が人間だったかどうかはともかく、今は異世界の住人のように実体がない。だからと言ってあの機械仕掛けのガーディアンに、カーテンを外してまた掛け替えてなどという繊細な行動がとれるとはとても思えない。第一その『新しいカーテン』をどこから調達するのかという問題がある。そう考えた時、ひとつだけこの部屋をきれいに保つ方法が頭に浮かんだが、それを口にする前に、私達は部屋の奥に階段を見つけた。

「ここに階段があると言うことは、ここは最上階じゃないってことか・・・。」

「でもあの箱にはどう考えても『サクリフィアの錫杖』が入っていそうだけどなあ。」

「俺もそう思ったんだけど、だとしたらおかしいことがあるぞ。」

「どんな?」

「この部屋だよ。もしもここにあるのが『全ての魔法を霧散させる』はずの錫杖だとしたら、この部屋には何一つ魔法がかけられていないはずじゃないか。」

「つまり、このカーテンがきれいなのは魔法のせいなんじゃないかってこと?」

「それ以外に説明が付かないだろう。この部屋だけ、まるで時が止まっているみたいだぞ。」

『時が止まっている』

私達3人がこの部屋に入るなり感じた違和感の正体・・・。そう、この部屋には、他の部屋のように時の流れを感じさせるものが何一つないのだ。この建物の他の部屋は、どの部屋も時の流れの無情さを感じさせるものだった。美しい家具調度は壊れ、カーテンはあらかた破れている。人の出入りのない建物は傷みが早い。なのにこの部屋だけは、壁も窓もカーテンも、そして凝った彫刻の施された美しい家具調度も全てが、おそらくは100年前の、シャスティンの悲劇以前の時代のまま、遺されている。まるでこの建物全体の時間の流れが、この部屋だけを避けて通っているようだ。

「・・・それじゃあの箱は開けないでおく?このまま上に行ってみようか。」

「うーん・・・。」

またカインが考え込んでしまった。つまるところ、カインとしてもあの箱は気になるが、そこにあるのが探しているものでないのなら、むやみに開けたくはないと言うことらしい。確かに今までの部屋にあったものとはあきらかに違う。手を触れずにすませられるならそれに越したことはないと、私も思う。それとも・・・私達がそんな考え方をすること自体、この部屋にかけられているかもしれない『魔法』の力に絡め取られているということなのだろうか・・・。

「あら・・・?」

ウィローが声をあげた。

「なに?」

「あれを見て。あの祭壇の奥・・・カーテンが掛かっているでしょ?あの壁にもレリーフがあるみたいよ。」

言われてよく見てみると、壁に下げられている上等な美しいカーテンの裾の間から、レリーフらしき白い壁の縁が少し見えている。

「それじゃ読んでみるか。」

私達はいったん階段を離れ、祭壇の奥の壁の前まで来た。カインが先に立ち、カーテンを引く紐をゆっくりと引いた。

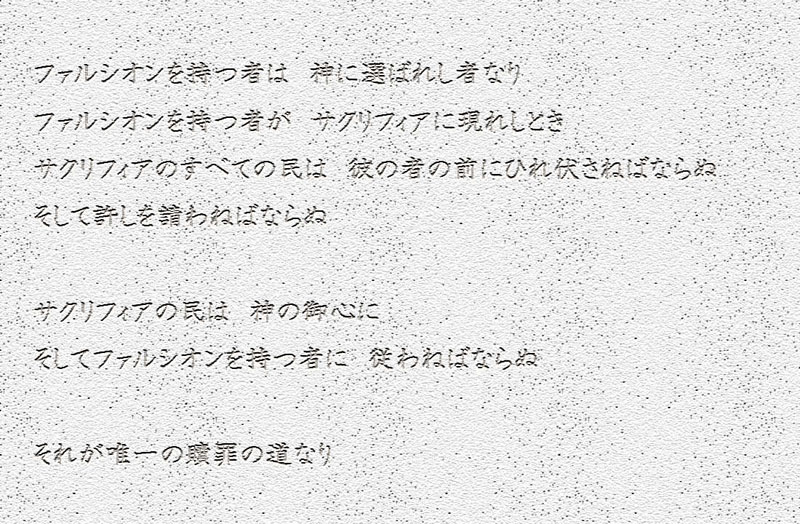

「リーネが言っていたレリーフはこれか。」

「連れてきて見せてやりたいな。」

カインが言った。本当に、リーネを、カフィールを、そしてサクリフィアの人々を連れてきたいくらいだ。この美しい神殿を誰も見ることが出来ないなんて、なんともったいないことか。

「しかし・・・このレリーフがここにあるとなると、ますますここに『サクリフィアの錫杖』があるって言うのが信じられなくなってきたなあ。」

「確かにおかしいね。どう考えてもなんの関係もなさそうだし。そこに私達の知らない意味があるのか、それともたまたまここが安全だから置いたのか・・・。」

「まあ、宝物を置く場所ということだけなら、ふさわしいとも言えるけどな。」

確かに・・・時の流れにさらされることがないのなら、後世に伝えて行きたい宝物を置く場所としてはふさわしいんだろうけど・・・。

「ねえクロービス、この神殿て、サクリフィアの人達が宮殿にしたけど、その前は神殿だったのよね。」

「そういう話だね。さっきの『導師』の話では。」

「それじゃこの神殿が最初に神殿として使われていた頃、この場所に奉られていたのはサクリフィアの錫杖ではなかったはずよね?」

「あ、そうか。もしかしたらそれがクロービスの剣だったかもしれないわけだ。」

「そうか・・・。」

私は腰の剣を外し、祭壇に置かれている箱の上にかざしてみた。思った通り、長さも幅も、私の剣がぴったりと納まるような大きさだ。

「なるほどな・・・。この部屋が元々ファルシオンを置いておく部屋だったなら、サクリフィアの人々にとってこの部屋はあんまり入りたくない部屋だったんだろうな。」

「このレリーフがあるわけも納得だね。この内容は、どう読んでも剣を持つ者に対する負い目のようなものしか感じられないんだけど、ここに元々あったのがこの剣だったことを、サクリフィアの人達は知ってたんだろうな。」

「ということは、その時にはすでに剣は行方不明だったってことよね・・・。」

「『ファルシオンを持つ者が サクリフィアに現れしとき』って書いてあるんだから、そうなんだろうと思うよ。カフィールさんは、剣が1000年以上も行方知れずだったって言ってたしね。」

「・・・やっぱり、この箱を開けてみる以外にないってことか・・・。」

カインはあきらめたようにため息をついた。

「それしかなさそうだね。カインが開けるのいやだったら、私が開けようか。さっきの『導師』の話だと私達は精霊に守られているみたいだから、この箱の蓋を開けたくらいでばちが当たるとも思えないけどな。」

「いや、俺が開けるよ。俺が言い出しっぺなんだ。自分の言ったことに責任は持たないとな。」

カインがそう言って箱に近づいた。

「・・・罠は・・・ないみたいだな。よし。」

カインが箱の蓋に手を掛け、持ち上げようとした・・・が、なかなか持ち上がらない。

「うは、ずいぶんと重いな。全然上がらないぞ、これ。」

「手伝うよ。」

私はカインの反対側に立ち、左右から持ち上げようとした。その途端、蓋がすっと開いて、思い切り力を入れていたカインがしりもちをついた。

「いててて・・・。な、なんだよ、いきなり蓋が軽くなったぞ・・・。」

カインが尻を擦りながら立ち上がった。

「でもこの蓋全然重くないよ。」

「クロービスが手をかけたからじゃないの?もしかしたら剣の使い手しか開けられないとか・・・。」

「カインより力があるとは思えないから、そうなのかなあ。」

「なんだかよくわからないけど・・・中に何か入ってるか?」

私は蓋を全部開けて、3人で中をのぞき込んだ。そこには美しい宝石がはめ込まれた、小さな杖が置かれている。

「・・・これか・・・。」

カインが手を伸ばした。でもなかなか杖を手にとることが出来ず、震えている。

「まいったな・・・。ははは・・・ここまで来たら・・・なんだか・・・。」

カインは大きく深呼吸し、やっとのことで箱の中から小さな杖をとりだした。

「これが・・・サクリフィアの錫杖なのか・・・。」

「村で見せてもらった文献の絵とそっくり同じだから、間違いないね。」

カインは杖をしっかりと胸に抱きしめると、涙を滲ませながら深くため息をついた。私は箱の中をもう一度のぞき込んだ。杖が置かれていた部分にはくぼみがあるが、どう見ても杖の大きさと合わない。やはりここに元々入っていたのは、私の剣だったのだと思う。

「目的は達成出来たわけだし、少しだけここで休もうか。それから降りよう。」

「・・・クロービス・・お前には感謝しているよ。フロリア様が変わってしまわれた時、、最初、俺はどうしたらいいのか判らなかった。だけど・・・お前はいつも冷静に俺を導いてくれる・・・。それに、ウィロー、君にもいつも助けられたよな・・・。二人には・・・いくら感謝してもしたりないくらいだ・・・。」

カインが滲み出た涙を拭った。

「そんなこと気にしないでよ。君と私はコンビじゃないか。助け合うのは当たり前だよ。私だって君にいつも助けられているんだから、おあいこさ。」

「そうよ。私だってカインにはいつも助けてもらったわ。私のほうこそ、カインには感謝してるのよ。少し休んで、それから早くサクリフィアの村に戻らなきゃね。きっとみんな待っていてくれるわ。」

「そうだね。みんな心配してくれていると思うよ。」

村長、メイアラ、ランスおじいさん、リーネ、みんな私達が無事戻ることにこれからの村のあり方を賭けると言っていた。私達に対して冷たい態度をとっていたあのグィドー老人でさえ、私達の死を望んでいるわけじゃないのは、わざわざ出発の日に食べ物を持ってきてくれたことからもわかる。あの村の誰もが、私達が戻ってくるのを待っているのだ。森の仕掛けのことではいささか腹も立ったが、サクリフィアの民として譲れないものもあったのだろうと思えば、それも仕方のないことだと思う。まずは元気な顔を見せよう。聞きたいことはそれから聞けばいい。

「そこの隅っこを借りようぜ。腹ごしらえをして、それから降りよう。」

私達は部屋の片隅に座り、干し肉やパンを食べてあの森で汲んだ水を飲んだ。それだけでもずいぶんと体が軽くなったのだが、これから1階まで戻って、あの森に向かって歩かなければならないことを考えて、少しそのまま休むことにした。

・・・それからどのくらい過ぎただろう。

−−・・・・え・・・る・か・・・・−−

「・・・え?」

いつの間にかうとうとしていたらしい私は、突然頭の中に響いた声に思わず顔をあげた。今のは・・・確かに声だ。そしてこの声には聞き覚えがある・・・。まさか!?

−−お・・・こく・・・を・・・える・・か・・?−−

その思念が流れてくる方向には、さっき上がろうとしてやめた、あの階段があった。

「ん・・・。」

カインが体を起こした。私の隣で、壁に寄りかかって眠っていたらしい。

「クロービス・・・?どうした・・・?」

こわばった顔で階段を見つめる私の横顔を、カインが覗き込んだ。ウィローもただならぬ気配を感じ取ったのか、いつでも立ち上がれるよう片膝を立てて、私の視線の先を見つめている。

「・・・セントハースだ・・・。」

「な・・・まさか!?セントハースがいるのか!?この・・・上に・・・!?」

「うん・・・。何か言ってる。・・・上ってみよう。」

「・・・よし。・・・戦闘になるんだろうな・・・。」

「多分ね・・・。ウィロー、大丈夫?」

「ええ、大丈夫よ。今度はセントハースを見ても驚いたりしないわ。」

「・・・行こう。」

階段を上った先は屋上だった。思ったよりも広い。私達が現れるのを待っていたように、辺りが暗くなった。

「な、なに・・・!?急に暗くなったわ・・・。」

ウィローが不安そうに辺りを見回した。

「空だ・・・。急に雲が出てきたんだ・・・。」

カインが険しい表情で空を見上げた。そしてその雲間から、強烈な思念が私の心に流れ込んできた。

≪王国を救えるか!?お前達の力で・・・!≫

叫ぶような思念と共に雲の間から現れたのは、紛れもなくセントハースだった。

「おいでなすったな!」

カインは剣を抜くと、素早く斬り込もうと構えたが、セントハースは今までのように降り立とうとはせず、宙に浮かんだまま私達を見据え、いきなりその口から炎を吐いた。

「ぐわぁぁっっ!」

逃げる間もなく私達3人の上を、炎が通り過ぎていく。一番ダメージを受けたのはカインだった。私は素早く駆け寄り、『光の癒し手』を唱えた。カインの体中のやけどはみるみる消えていったが、それでも起きあがるのはつらそうだった。私もさすがにやけどをあちこちに負っていたが、モルダナさんの指輪のおかげか、それほどひどくはなかった。そして不思議なことにウィローは、ほとんど怪我らしい怪我もなく、私が呪文を唱えている間に弓でセントハースの顔を攻撃している。やっとの事で立ち上がったカインの第一声は、

「ちっくしょう!服を燃やしやがって!!そんなに着替えは持ってないんだぞ!」

戦闘の最中だというのに、私もウィローも思わず吹き出した。

「カイン!!その勢いなら大丈夫だね!?」

「あったり前だ!!今度はこっちの番だ!」

「空にいられたんじゃ届かないよ!何とか落としてみる!!」

私はセントハースの翼めがけて、風水術『飛花落葉』を唱えた。翼を広げてバランスを取っていたセントハースは、横風に煽られ、バランスを崩しながら屋上に降り立った。これなら何とか対等に戦える。

「よぉし!さっきのお返しだ!」

そう叫んで、カインは迷わず剣技を仕掛けた。以前ファイアエレメンタルと戦った時に憶えた剣技だった。剣先から炎の固まりがほとばしり出て、少し離れたところの敵にでもダメージを与えることが出来る。かなり効いているらしい。私は『クリムゾン・フレア』を唱えようとしたが、途中でやめ、風水術の『天地共鳴』を、セントハースの体の真ん中めがけてたたき込んだ。『クリムゾンフレア』を使えば、早く決着はつくのかも知れない。だが、ロコはこの呪文を4度唱えてバラバラになってしまった。セントハースを殺したくはない。撃退することが出来ればいい。私はカインの援護にまわろうと、稲妻に打たれもがき苦しむセントハースめがけて、斬り込んでいった。その時セントハースの頭がゆっくりと下がり、その口をかっと開いた。二度目のブレス攻撃の準備だ。その先にはウィローがいる。今戻っても間に合わない。

「ウィロー!ブレスが来る!!よけて!!」

ウィローの元に走りながら、私は必死で叫んだ。さっきの攻撃ではほとんど怪我はしていなかったが、今度もそううまく行くかどうか判らない。だが、ウィローはよけるどころか、鉄扇を抜くと今まさに火を吐こうとしているセントハースの顔に向かってひらりと飛び上がり、その鼻先に思いきり一撃をたたき込んだ。セントハースは悲鳴にも似た咆哮をあげると、ウィローをはじき飛ばした。吐きかけたブレスは途中で消えてしまった。ウィローの体が屋上の床に叩きつけられる寸前、私の両腕が間に合った。ウィローはぐったりしている。はじき飛ばされた時に気を失ったらしい。私はウィローをそこに寝かせると、とりあえず怪我だけは治しておこうと、『光の癒し手』を唱えた。そしてすぐにとって返し、セントハースに向かってもう一度、『天地共鳴』を唱えた。稲妻が閃き、セントハースの体が閃光に包まれる。なおも攻撃を仕掛けようとするセントハースの体に、何度目かのカインの剣技が炸裂し、その一撃でやっとセントハースは攻撃をやめ、ゆっくりと上昇した。殺気が消えている。もう戦う気はないらしい。それを確かめて私は急いでウィローの元に戻った。

「あいたたた・・・・。」

ウィローは起き上がり、腰をさすっている。それほど大きな怪我はしていなかったらしく、さっきの呪文で全て治ったようだ。

「よかった・・。私がわかる?痛いのは腰だけ?他に痛いところない?」

「わかる・・・。腰が痛いってことは、私生きてるのよね・・・。」

「生きてるよ。あんな無茶しちゃだめだよ・・・。死んじゃったらどうしようかと思ったんだ・・・。」

ホッとして、私はウィローを抱きしめた。よかった・・・。生きててくれて・・・。

「はぁ・・・。よかった・・。ウィロー、無茶するなよ・・・。」

私の隣で大きくため息をつくカインの瞳にも、涙が滲んでいた。

「ごめんなさい・・・。心配かけて・・・。」

ウィローは私に体を預けたまま、涙ぐんでいる。

−−またやっちゃった!気をつけようと思ってたのに・・・−−

不意に聞こえた声はウィローのものだ。

(しょうがないか・・・。)

ウィローなりに私達を護ろうとしてくれたのだと思う。結果として無事だったのだから、今はもう何も言わないでおこう。その時背後に視線を感じて、私は思わず振り向いた。私の心に、セントハースが語りかけてくる。セントハースはまだ空に浮かんだまま、私達を見据えていた。私につられてカインも振り向いた。ウィローは私の腕の中で、私の肩越しにセントハースを見つめている。

≪なぜ・・・使わなかった・・・?≫

なぜ・・・?一体何を・・・そう思っただけで言葉にしなかったのに、セントハースがまた語りかけてくる。

≪クリムゾン・フレア・・・なぜ・・・使わなかった・・・?≫

セントハースは・・・私の考えていることがわかるのか・・・。

「あんなものを使ったら・・・死んでしまうじゃないですか。あなたを殺すつもりはないんです。攻撃を止められればよかったんだ。」

≪なるほどな・・・見事だ・・・。力をつけたな・・・。≫

力をつけた・・・?セントハースは、私達の力を試していたというのか・・・。一体なぜ・・・。

≪『死彩』を再び掘り出し、それによって大地を汚す。愚かにも人間は同じ事を繰り返した・・・。人間は、もはや滅びるべき運命にある・・・。≫

「それじゃ・・・サクリフィアが滅ぼされた原因というのはやっぱり・・・。」

≪神殿の中で贖罪のレリーフを見ただろう。いにしえのサクリフィアで『死彩』と呼ばれていたもの・・・。そなた達が『ナイト輝石』と呼ぶ、闇のように黒い鉱石だ・・・。≫

「やっぱりって、それじゃサクリフィアが滅びたのは、俺達の推測どおりってわけか・・・。」

カインの問いにうなずいた。当たってほしくない推測は、必ずといっていいほど当たる。

「確かに人間は同じ過ちを繰り返している。それが許されるべきではないというのは理解出来るけど・・・でもだからって易々と滅ぼされるのはごめんだよ。過ちが繰り返されていることすら、今の時代を生きている人達は知らないというのに。」

≪ファルシオンの使い手よ。そなたの言葉ももっともだ。だから、私はもう一度人間を救いたいと思う・・・。≫

「もう一度・・・?でもあなたは、聖戦ではサクリフィア滅亡のために戦ったんじゃないんですか?」

≪あの時・・・飛竜エル・バールは、人間を滅ぼし大地に平和をもたらすべきだと主張した。無残に汚れた大地の惨状を見て、神々がエル・バールに同意したことで、ロコも私も同意するしかなかった。だが・・・圧倒的な力の差の前に人々が絶望していく中、たった1人で剣を抜き、我らの前に立ちはだかった男がいた。2度と大地を汚させないというその男を信じて、我らは攻撃をやめて退くべきではないかと神々に進言した。エル・バールは最後まで人間を滅ぼすべきだと主張していたが・・・。≫

エル・バールとて人間を慈しんでいたことに変わりはないのだ。我々の説得で渋々ながらも攻撃をやめることに同意した。

『仕方あるまい。この男の言葉に望みを託そう。だが、二度目はないぞ。』

『まずは信じてみようではないか。私とロコが人間の代わりにそなたと約束しよう。約定の証を大地に残そうぞ。』

『たった一人で我らに刃向かうとは見上げたものだ。あの男はもしや・・・。』

『どうやら剣に選ばれし者らしいのだが・・・剣ははるか遠くにあるようだ。』

『ほぉ、にもかかわらずあれだけの輝きを発するとは・・・。』

あの人間ならば信じるに足る者だと、誰もが思ったのだ。エル・バールはその男と、生き残った人々へ向けてこう言った。

『人間に一縷の望みを託して、この地を去ることにする。だが、もしも再び、このようなことが起きた時・・・、そのときこそ全ての人間は地上から姿を消すだろう』

≪・・・そして我らはこの大地の各地に祠を作った。エル・バールの鱗と私の鱗を重ねて、約定の証とした。ロコはその祠に一条の光を灯し、その光を通して祠を護っていたのだ。長い・・・長い間・・・。≫

「あ、もしかして海鳴りの祠の・・・」

≪人間には石に見えるようだが、あの白いものが飛竜エル・バールの鱗、そして土台となっているのが私の鱗だ。今ではほとんどの祠が忘れ去られて土に埋もれ、地上で確認出来るのは北側の大地の西の端にある祠だけのようだが・・・≫

「ハース聖石が・・・飛竜エル・バールの鱗・・・。」

「え!?」

その言葉に驚いたのはウィローだ。

「後で説明するよ。ではセントハース、結果としてあなたは人間に裏切られたようなものではないのですか。にもかかわらず、あなたが私達人間をもう一度救おうとするその理由はなんなのですか。」

≪・・・理由か・・・理由は、そなたの存在だ。≫

「私の・・・?」

≪そうだ。そなたは、ナイトの廃液に侵された海竜ロコの願いを聞いてくれた・・・。確かに人間達は我らを裏切り、再び大地を汚した。私は怒り、今度こそこの世界を滅ぼすしかないとロコに言ったが・・・ロコは反対し、自らの体を張って大地の汚れを食い止めようとした。しかしあの黒い液体はロコの体を蝕み続け、とうとうあのような恐ろしい姿へと変わってしまった・・・。あのような姿になって、なおも死ぬことすら叶わない地獄の苦しみから、我が盟友を救ってくれたのはそなたではないか。女王への誓いを破るとわかっていながら。そして己が危険を顧みず、これ以上の汚染を食い止めるために、無謀とも思える戦いに挑んでいった。どんなことがあってもあきらめない、その勇気と行動力を見れば、まだまだ人間には無限の可能性がある。人間は、やはり尊い生き物だと思う・・・。だが飛竜エル・バールは、そうは考えまい。彼はもうすぐ眠りから覚める・・・。目覚めたエル・バールの耳には、大地の悲鳴が届くだろう。約束を破った人間達を、今度こそ赦しはすまい・・・。≫

「では・・・どうすればいいのですか?私達はこれからサクリフィアの村に戻り、『サクリフィアの錫杖』を借り受けてフロリア様を元に戻すべく出発する予定です。そうすれば・・・。」

≪・・・エルバール王国の国王か・・・。あの男の子孫だが・・・≫

セントハースは言葉を切り、何事か思案するように私を見つめた。あの男とは、さっきの話に出てきた初代国王陛下のベルロッド様だろう。飛竜エル・バールに向かって剣を抜き、啖呵をきったというあの物語は本当のことだったのか・・・。

≪飛竜エル・バールはこの大地の遙か東にある、クリスタルミアで眠りについている。そなた達がエルバール王国に戻っていたのでは間に合うまい。だが、私では彼の心を変えることは出来ぬ。そなた達自身が赴き、心を込めて説得すれば・・・あるいは・・翻意させることが出来るやも知れぬ・・・。クリスタルミアへ行け。ムーンシェイの長老にクリスタルミアへの道を開いてもらうのだ・・・。そしてエル・バールに会い説得してほしい。≫

「あなたは・・・行かないんですか?」

≪私とエル・バールは心で繋がっている。私の考えはエル・バールも知るだろう。あとはそなた達の心だ・・・。人間を救うのは、人間であるそなた達なのだ・・・。さあ、下まで送ってやろう・・・。≫

セントハースはゆっくりと神殿の屋上に降り立ち、私達がよじ登りやすいように翼を地面につけた。

「お・・おい・・・クロービス・・・。セントハースは何て言ってるんだ・・・?」

「背中に乗れってさ・・・。下まで送ってくれるって。」

「こ・・・これに乗るのか!?」

「だ・・・大丈夫なのかしら・・・。」

カインもウィローも不安そうだ。

「詳しい話はあとでするよ。とにかく、またこの神殿の中をグルグル降りるよりは手っ取り早いと思うよ・・・。乗せてもらおう。」

カインはこわごわとその翼に足をかけた。ウィローはまだ少しふらついている。私は自分の荷物をカインに任せ、ウィローを抱き上げると、セントハースの背中に乗せた。

「きゃ・・・。ご・・ごめんなさい。ありがとう・・・クロービス・・・。あ、あの・・・重くなかった・・・かな・・・。」

ウィローは赤くなっている。

「重くないよ。思ったより軽かったな。」

「思ったよりって・・・重いと思ってたわけ・・・?」

ウィローが口をへの字に曲げて私を睨んだ。

「い、いや、それはその・・・言葉のあやで・・・。」

またよけいなことを言ってしまった。焦る私の隣で、カインが笑っている。そして・・・気のせいだろうか・・・。セントハースが私達の会話を聞いて少しだけ笑ったような気がした・・・。

≪では行くぞ・・・・≫

セントハースはふわりと舞い上がり、ゆっくりと上昇すると、旋回しながら神殿の前に舞い降りた。

≪会うのもこれが最後だ・・・。≫

「待ってください。一つだけ・・・。なぜ私なんですか・・・?」

≪どういう意味だ・・・≫

「私はどこにでもいる普通の人間です・・・。なぜ・・・私がファルシオンの使い手なのか、どうしてあなたが私に人間を救えなどというのかわかりません。」

≪では、救う気はないと・・・?≫

「違います。ただ、数多の人間の中から、どうして私がと・・・・。」

≪言ったはずだ・・・。そなたのなすべきことは途轍もなく大きいと・・・。そなたは確かに普通の人間だが、剣に選ばれた。剣の意思については我らの考えの及ぶところではない。ムーンシェイへ行け・・・。そしてそなたの使命を果たすのだ・・・。さらばだ・・・。≫

私にしか聞こえない声でセントハースは別れを告げると、あっという間に大空高く舞い上がり、雲間に隠れて見えなくなってしまった。

『剣の意思については我らの考えの及ぶところではない。』

あれはどういうことなのだろう・・・。

「クロービス、説明してくれよ。セントハースは何を言っていたんだ!?」

私は、セントハースが私の心に語りかけてきた言葉を、簡単にカインとウィローに話して聞かせた。

「そんな・・・それじゃ、やっぱり聖戦は起きるって言うことなの・・・!?とにかく早くクリスタルミアに行かないと!こんなところで立ち止まっていられないわ!」

ウィローは青ざめ、私の腕を引っ張りながら立ち上がりかけたが、先ほどのダメージがまだ尾を引いているのか、ふらりと座り込んでしまった。

「いきなり動かない方がいいよ。気持ちは解るけど、無理して途中で倒れたらなんにもならないじゃないか。」

「だって・・・この世界が滅ぶなんて・・・。このまま滅ぶのを待つなんて絶対にいやよ!」

「とにかく落ち着いて!ここから真っ直ぐ進めば、あの森に着くよ。あそこならモンスターは出ないから、今日はあそこで一晩泊まって、まずはサクリフィアの村に向かおう。そしてその時に、セントハースの話もしてみよう。人間を滅ぼすというのなら、それがエルバール王国かサクリファイの村かなんて、飛竜エル・バールにとってはどうでもいいことだろうから、みんなで対策を考えなくちゃならないよ。」

「そ・・・そうよね・・・。ごめんなさい。取り乱したりして・・・。」

「いや、ウィローの反応のほうが普通だよ。俺だってびっくりしてるし、だいたいセントハースの言葉を全部聞いていたクロービスが一番びっくりしてるんじゃないか。」

「びっくりしすぎてどんな反応をしていいかわからないくらいだよ。一言聞くたびに飛び上がるわけにも行かないし。」

「ま、取りあえず神殿の鍵だけかけて、サクリフィアに戻ろうぜ。」

神殿の鍵をしっかりとかけた。私の隣でカインが神殿を見あげ、感慨深げにつぶやいた。

「この神殿は・・・これからもこうして建ち続けるんだな・・・。」

「そうだね・・・。ずっと・・・このまま・・・。」

サクリフィア王朝時代の王宮・・・。でも実は、1000年前興ったサクリフィアの遙か前に存在した国の神殿だった。この建物は一体どれくらい前から建っているのだろう。そしてこれから先いつまで建ち続けるのだろう・・・。

(・・・・・・・・・?)

なんだろう。この感じ。カインの雰囲気というか、何かが違うような気がする。今、カインが何かを考えようとした・・・?でもそれを突然やめたような・・・。

(何で・・・急にそんなことを考えたんだろう・・・。)

今、一緒に神殿を見上げていただけだ。なのに突然私の頭の中が、そんな奇妙な感覚を捉えたような気がした・・・。カインが自分の考えたことを、周りに知られたくないと思っていると・・・どうしてそんなことを考えたんだろう・・・。

その後3人で歩き続け、あのさわやかな森に辿り着くころにはもう暗くなっていた。この森は相変わらず静かだ。ここの向こう側の森で瀕死の重傷を負い、さらに今日の昼間はセントハースに吹っ飛ばされて一時的に気を失ったウィローだが、森の中に入ってしばらくすると、すっかり元気になった。精神的にも落ち着いてきたらしく、先ほどのような不安な心は感じ取れない。

「はぁ・・・いろんなことがありすぎたなあ・・・。」

あの薄気味悪い森の手前まで来て、私達はそこで一晩過ごすことにした。カインはやっとセントハースのブレスでぼろぼろになった上着を着替えた。不思議なことに、ナイト輝石の鎧には傷一つ無く、鎧に隠れていた部分の服は何ともなかった。

「あのブレスって言う攻撃も奇妙と言えば奇妙だよなあ・・・。」

カインは着替えをしながらぶつぶつと言っている。

「そりゃ私達は聖戦竜からすれば『定命の者』だしね。理解しようとしても出来ないんじゃないかな。」

「ま、深く考えないほうがいいんだろうな。あーあ・・・この服はもうだめだなあ・・・。見てくれよ、これ。」

カインはさっきまで来ていた服をつまむようにして持ち上げ、私達に見せた。

「この服、気に入ってたんだよな・・・。」

「鎧の下の部分だけじゃ服としては成り立たないけど、寒い時には中に着るといいかもしれないよ。」

本当にまだ使えそうなほど、鎧の下の部分はそっくり残っている。

「いやさすがにそれは無理だなあ・・・。」

「隣の家の、レイラさんだっけ?頼めば縫ってくれるんだよね。」

「ああ、そりゃ縫ってはくれるよ。でも、貧民街じゃ布地を手に入れるのも大変だから、たいていくたびれた服の使える部分を切り取ってまた使ったりするんだよな。今まで着てた服を見せてくれなんて言われたらどうしようかなあ・・・。聖戦竜に燃やされたなんて言えないし、まったくもう・・・。」

「それじゃ、くたびれたから捨てちゃったなんて言ったら怒られそうだね。」

「怒られるだろうなあ。いくら金が稼げるようになったからって、物を粗末にするとは何事だ!なんて言われそうだよ・・・。」

「後で何か考えようよ。謝るなら付き合ってあげるから、紹介してよ。」

「ああ、いいぞ。ははは、こんな目には遭ったけど、おかげでおばさんのこと思い出したよ。会うのが楽しみだな。」

小川の水は相変わらずおいしくて、その水で作ったスープもうまい。モンスターの気配もなく、不思議な力で護られているという安心感がこの森にはある。だが、こんなに穏やかな場所にいるというのに、どうにもカインのことが気にかかる。『サクリフィアの錫杖』は手に入った。これを持ってサクリフィアに戻れば、村長との約束は果たせる。このまま錫杖を借り受けて・・・。

(でもエルバールにはまだ戻れない・・・。まずはクリスタルミアという場所に行かないと・・・。)

フロリア様が元に戻ったその時に聖戦竜達が攻めてきたのでは間に合わない。まずは飛竜エル・バールの説得をなんとしても成功させて、今しばらくの猶予をもらうしかないだろう。それからエルバール王国に戻り、フロリア様を元に戻して・・・。

(・・・・・・・・・。)

フロリア様の元に行くのが遅くなると言うのに、カインが何一つ言わないことがどうにも奇妙な感じがした。先にフロリア様のところに行こうくらいのことは言うかと思ったのだが・・・。

「ねえクロービス。」

不意にウィローの声が耳に入って、思考が引き戻された。

「な、なに・・・?」

「さっきの話をもう一度聞かせてもらおうと思ったんだよ。寝るまでにはもう少しあるから、セントハースとの会話を、もうちょっと詳しく教えてくれないか。」

「あなたの言ってることしか聞こえないから、今ひとつ話の内容がわかりにくかったのよね。」

「それもそうか・・・。」

私はセントハースの言葉を出来る限り思い出しながら、会話の内容を詳しく話した。

「・・・つまり、エルバール王国は古代サクリフィアの歴史を繰り返しているってことなのか・・・。200年前、エルバール王国を建国した人々は、きっと同じ轍を踏むまいと心に決めていたはずなのにな・・・。」

「飛竜エル・バールの前に立ちはだかった男って言うのは多分ベルロッド様だったんだろうと思う。エルバール王国を建国した人達は、その教訓を身に染みてわかっていただろうけど、平和な時間が長すぎたのかもしれないね。教訓は忘れ去られ、ナイト輝石の鉱脈は再び発見されてしまった・・・ということになるのかな。」

「そしてそれを利用して、フロリア様はこの世界を滅亡に導こうとしているのね・・・。ナイト輝石の廃液を止めたことが、終わりではなかったんだわ・・・。」

ウィローが悔しそうに呟いた。

「でも廃液は止めたんだ。君とクロービスが命がけで止めた。セントハースだってそのことについてはわかってくれているんじゃないか。」

「あとは飛竜エル・バールがわかってくれるかどうかだよ。どうやら200年前の聖戦の時も、エル・バールとセントハースは対立したみたいだからね。」

「あの海鳴りの祠はその約束の証ってことだったのか・・・。セントハースとロコ、そしてエル・バールとの・・・。」

「あの管理人さんが聞いたら喜びそうな話だけど、証拠になるものがなんにもないから教えてあげられないね。」

「そうだよなあ・・・。まさかセントハースから聞いたから間違いないなんて言うわけにも行かないしなあ・・・。そもそも、その辺りの話って言うのはどうやら王宮では公にしていないみたいだし・・・。」

「あの神話の作者が閲覧した文書館の本だって、あちこち塗りつぶされた写本だったらしいしね。」

「王宮ではそういうことが書かれた本を文書館にしまって、誰にも見られないようにしているってことよね。でもそこには入れない。だから父さんはサクリフィアまでその話を聞きに・・・あ、でも・・・。」

「まだそのころは、ナイト輝石なんて発見されていなかったよね・・・。」

「そうだよな・・・。ナイト輝石が発見されていたなら、聖戦が起きた理由を知っていたから、また聖戦が起きないようにってハース鉱山の管理官として行ったってことになるんだろうけど・・・。」

「神殿にナイトメイルがあったってことは、今のサクリフィアの人達は『死彩』のことを知っているんじゃないのかな。だとしたら、デール卿も聞いたと思うよ。そういうものが原因になって聖戦が起きたって聞けば、もしかしたらいずれハース鉱山でもそういうものが掘り出される危険性はある、そのときのために統括者としてハース鉱山に行き、再び大地が汚されることのないよう、しっかりと鉱山を管理しようとしたのかもね。」

「そうね・・・。その可能性は高そうだけど・・・それじゃどうして、父さんは聖戦の起きた理由なんて調べようとしていたのかしら。そのころハース鉱山は普通の鉄鉱石や宝石とかが掘り出されるだけだったはずだし、第一聖戦なんて200年近くも昔の話だったわけでしょう?それこそおとぎ話の域を出ない話でしかなかったはずだわ。」

「それは確かにそうだね・・・。何かしらのきっかけがないとそんなことに興味を持たないだろうし、しかも当時のサクリフィアまで出かけていくには、相当な覚悟がいったはずだ・・・。」

「しかも女が出来たなんて嘘をついてまで奥さんを離縁しようとしたわけだよな?どうしてそこまでして、たった一人でハース鉱山に向かおうなんて考えたんだろうなあ・・・。」

「・・・その『何かしらのきっかけ』が何なのかわからなければどうしようもないわね・・・。」

「そうだなあ・・・。それじゃそのあたりのことも合わせてサクリフィアに戻ってから聞いてみようか。そろそろ寝ようぜ。俺が先に立つよ。いくらこの森が安全だと言っても、火を絶やすのはやっぱり不安だからな。」

前回ここでキャンプをはった時と同じように、私とウィローはテントに潜り込み、そしてウィローには朝までちゃんと寝ているように言った。ウィローは少し残念そうだったが、こうしてゆっくり眠れる日々があといくつあるのかわからないような状況では、何が何でも夜中に起きるとは言わないわと言ってくれた。

(死彩か・・・。)

死のように暗い色の、しかし死から人々を救ってくれたはずの鉱石・・・。ナイト輝石が発見された時、デール卿はそれが『死彩』であるとわかったはずだ。だが、そのことについては公にはされず、人々をモンスターから救う福音として、掘り出されるようになった・・・。サクリフィアにもナイト輝石は出回っている。サクリフィアの人達は、それが死彩だと気づいただろう。でも何も言わなかったのだろうか・・・。