私達は、ひときわ大きな入口をぬける前に、腰を下ろして一休みした。やがて剣士団長が、ぽつりぽつりと話し出した。

「南大陸でモンスターが活性化していることで、市民の不安感が増大しているが・・・実は極秘とされているのだが、さらにまずい事態になっていてな・・・。そのまずい事態というのは、ハース鉱山のことだ。武具のための金属類を生産している南大陸のハース城からの連絡が途絶えているんだ。」

ハース鉱山と言えば、城下町に出てきた時にブロムおじさんが紹介してくれた人のところで聞いた場所だ。あの時確か、仕事がますます厳しくなってきて、さらにモンスターが活性化しているから戻ってくるのが大変だと言っていた。それよりもさらに深刻な事態になっているのだろうか。剣士団長は、暗い表情で話を続ける。

「まだ即断はできないが、ハース鉱山周辺は深刻な状況であることは確かだ。」

「・・・剣士団遠征もあり得ると言うことですか?」

「そうだな・・・。可能性はあるだろうな。」

「ではどうして今までは、南大陸に剣士団がいなかったのですか?」

ずっと抱き続けてきた疑問が、言うべきか言わざるべきかと考えるより早く口からこぼれ出た。セルーネさんは、団長の許可さえもらえば話してくれると言っていた。それなら今この時、団長に直接聞いたほうが話が早い。剣士団長は一瞬驚いたように私を見たが、やがて視線を逸らしながら口を開いた。

「・・・昔はいたんだ。オシニス・ライザー組よりも一年早い連中は、カナの村への赴任経験がある。今ローランの常駐剣士をしているドーソン・キリー組のキリー達からだな・・・。」

「・・・それがどうして今は・・・。」

「・・・いろいろ・・・あってな・・・。」

団長の表情が翳る。以前オシニスさん達に同じ質問をした時も、あの二人はこんな風に暗い顔をしていた・・・。もっと突っ込んで聞けばいいのかも知れない。カインなら迷わずそうするだろう。だがやはり、私にはそこまですることが出来なかった。

「さてと・・・そろそろ行くぞ。」

私達は立ち上がってまた歩き出した。そろそろ洞窟の最深部に差しかかるという頃、剣士団長がまた少しずつ話し出した。

「クロービス、お前の潜在能力は相当なものだ。カインと共に、今後剣士団の中核を担うような心構えを持っているようにするんだぞ。オシニス達が剣士団を背負って立つようになった時、その補佐となって働けるのはお前達をおいて他にないと俺は思っている。」

「は、はい。ありがとうございます。」

私にとっては何よりも嬉しいはずの団長の言葉だったが、南大陸に関する疑念や、これから向かおうとしている場所へ自分が再び足を踏み入れることへの不安から、私は素直に喜ぶことが出来なかった。やがて少し広い場所に出た。ここはモンスターが近寄らないというあの不思議な場所だ。ここで少し休んでおいたほうがいいかも知れない。

「・・・剣士団長、少し休みませんか?」

「疲れたのか?」

「いえ・・・でももう一日くらい歩いたような気がするので、少し食事を取って体を休めた方がいいかと思いまして。」

「・・・そうだな・・・。この洞窟はかなり広そうだ。だが、ここで休めるか?モンスターの気配は今のところなさそうだが・・・。」

「・・・さっきから何の気配も感じないので、多分・・・。」

「そうだな・・・。では念のため交替で不寝番をしよう。」

ここはモンスターが近寄らない場所だと、やはり私は言えなかった。交替で少しずつ眠り、体の疲れが取れた頃、私達はまた歩き出した。歩きながら、団長はずっと何か考え込んでいたようだったが、やがて大きく一つため息をついた。見ると、その横顔が暗く沈んでいる。ランプの明かりに照らされているせいではない。

「どうされたんですか?」

私は少し心配になった。剣士団長は私を見ると、弱々しく微笑んだ。

「いや・・・お前には悪いことをしたと思ってな。行き先も言わずにいきなり連れ出してしまったからな・・・。少し話しておくか・・・。これから会おうとしている人物なんだが・・・会うのは20年ぶりになるのかな・・・いや、もう少し前か・・・。王国にとっては・・・危険人物と言うべきなのだろうな・・・。」

危険人物・・・。やはり何らかの犯罪者なのか・・・。

(・・・犯罪者・・・?まさか・・・!?)

突然・・・私の脳裏に父の日記の一文が甦った。

『父さんは昔王国において、大きな罪を犯した。』

まさかそんな・・・。いや、父がそんなことをするはずがない・・・そして父はもう死んだのだ・・・。自分の頭の中に突如現れた不吉な予感を振り払うように、私は少し足を速めた。

「正直なところ会いたいわけではない。それでも見つかったのなら会わなければならないと思って出てきたのだが・・・。20年も王国の捜索から隠れ通した男が・・・いったいなぜ今になって・・・無防備に城下町付近に姿を現したのか、それが不思議でな・・・。何か・・・余程大事な用事でもあったのかも知れないが・・・。」

20年・・・。ブロムおじさんが行方不明になったというのも20年前・・・。考えまいとするのに、一度思い浮かんだ不吉な予感はなかなか頭の中から消えてくれそうにない。その時、不意に剣士団長が足を止めた。

「どうしたんですか?」

不思議に思って尋ねる私に

「しっ!」

小さな声でそう言って口に指をあててみせた。はるか前方の暗闇で何か音がする。私は慌ててランプを消した。

「誰だ・・・?」

剣士団長が用心深く辺りを見回す。だがそれっきり音は聞こえず、どこかで鳴くコウモリの声などがたまに響いてくるだけだった。私達は改めてランプをともすと、慎重に歩きだした。やがて音がしたあたりまで辿り着いた。地面を照らすと、そこにはいくつかの足跡がある。

「誰かがいたらしいな・・・。こっちの動きは知られていると言うことか・・・。」

剣士団長は、足跡をしばらくの間見つめていたが、やがてひとつため息をつくと、

「ここにいても仕方ない。先を急ごう。ここの広さがまったくつかめんからな。」

そう言ってまた歩き出した。

この足跡・・・。ひとつはわからないが、もう一つは・・・大きな足跡。これはダンさんがいつも履いている長靴の足跡だ。変わった模様の足跡が出来るので、よくイノージェンやラスティがからかって遊んでいたことを憶えている。ダンさんともうひとり、一緒に来る人がいるとすればおそらくはドリスさん。二人は一体ここで何をしていたのだろう。そんなことを考えながら歩くうちにも集落への入口が近づいてくる。

そしてとうとう辿り着いた。だが、知らない人が見ただけでは、おそらくここが登れるようになっていることなど気づかないだろう。剣士団長はしばらくあちこちを眺めていたが、やがて

「行止りか・・。どうやら諦めて引き返すよりないようだな。」

残念そうにつぶやいてため息をついた。このまま引き返せば、多分何も起らずにすむのかもしれない。だが、私は王国剣士だ。もしも故郷の島に犯した罪を償うべき人がいるのなら、黙っていることばかりが思いやりではないかもしれない。そして・・・それが万一父のことなら・・・父の死の秘密について何かわかるかも知れない・・・。私は決心した。

「あの・・ここから上に登れると思います。」

そう言いながら、壁にうまく隠されている足場を指さした。

「ほう・・・。確かに、ここから上に登れそうだな。しかしよく気づいたな。俺でもわからなかったというのに・・・?」

「ここを登ると、大陸の北側にある島に出ます。その島は・・・私の故郷なんです。」

「な、なに・・!?」

剣士団長はぎょっとしたように私を見た。

「黙っていて申し訳ありませんでした・・・。団長が追っているのが、知り合いかも知れないと思って、不安で・・・。」

「そうか・・・。いや、気にするな。お前の立場ならそう思うのも無理はない。では、この先はお前が案内してくれ。」

「はい・・・。」

私は先に立って井戸を出た。外に出るともう夕方だった。雲は低くたれ込め、強い風が吹いている。海はきっと荒れているのだろう。少しずつ夜の冷気が体に染みこんでくる。この島は雪の季節を迎えているのだ。

「こんなところに集落があったとは・・・。ここが噂に聞く『世捨て人の島』なのか・・・。」

井戸から出た団長がぽつりとつぶやく。集落へ行こうと歩き出した私達の前に、誰かが立ちはだかった。近づいてみるとそれはサンドラさんだった。

「こんなところに王国剣士様が何の用だい!?そんな金ピカの鎧を見せびらかして、王国の威光でも見せつけようってのかい!?」

サンドラさんの舌鋒は容赦ない。

「そ、そんなつもりは・・・。」

団長が唇を噛んで黙り込む。

「まったく、今さら何でこんな所まで来るんだい。だいたいあんた達が・・・・!!」

言いかけてサンドラさんは私に気づいた。

「クロービス!!」

「こんにちは、サンドラさん。ご無沙汰しています。」

サンドラさんは驚いて私に駆け寄ると、

「あんた・・・王国剣士になったのかい・・・。そうかい・・・。立派になったんだねぇ・・・。」

言いながら目頭を押さえている。私の姿を見て喜んでくれる。いささか不本意な帰郷ではあったが、こうして懐かしい顔に出会えたことはやはり嬉しい。

「失礼だが・・・この島にブロムさんという方がおいでになると聞いてきたのだが・・・。」

遠慮がちな剣士団長の声。

やはり・・・団長が追っていたのは・・・。目の前が真っ暗になり、絶望感が私を支配しそうになる。サンドラさんは私の顔を気遣うようにちらりと見ると、剣士団長に向き直り

「ブロムさんだったら、あんたらが来るからって船で出てったよ。嵐だってのに、慌てて出発したから心配だよ。何があったのか知らないけど、ここまで追ってくることはないだろう?」

そう言って睨みつけた。

ブロムおじさんが船で・・・!?それじゃあの夢は・・・あの船に乗っていたのは・・・。まさかおじさんの身に何か・・・。不安が胸を締めつける。私達がここに来たせいでおじさんに何かあったら・・・。

「いや・・・今さらどうこうしようと思ってのことではない。ただ・・・少し話がしたくて・・・。」

サンドラさんは、つらそうに言い淀んで下を向いた剣士団長の顔をしばらく見つめていたが、やがてため息をついて

「・・・集落のはずれのほうに赤い屋根の家がある。そこがブロムさんの家だよ。鍵は多分長老の家だね。クロービス、あんたが案内しておやり。」

そう言うと、今度は私の肩をぽんぽんと叩いた。

「クロービス・・・人にはそれぞれ過去があって・・そして、それは決して軽く見ることができないものなんだよ・・・。この島の人間は、王国剣士に会うわけにはいかないんだ・・・。つらいだろうけどね、みんなに会うのは遠慮してほしいんだよ・・・。わかってくれるね?」

「はい・・・。」

やはり王国剣士となった今、私はここでは受け入れてもらえない。覚悟していたこととは言え、言いようのない寂しさがこみあげる。集落への入口に長老が立っていた。私に気づき驚いている。

「・・・クロービス!!」

「長老・・・。ご無沙汰しています。」

「・・・王国剣士がこの島に来たと聞いて来てみたのだが・・・お前だったのか・・・。」

「・・・はい・・・。」

「うむ・・・。クロービス、ブロムは今は別の土地に行ってしまった。いずれにせよ、王国剣士になった以上、この村には近づかないことだ。多分、みんな会ってすらくれんだろう・・・。だが、自分の決めた道だ。そんなことを気にしていてはいかんぞ。」

「はい・・・。」

いつもなら、道の途中にデュナンさんが座って酒を飲んでいるだろう。ドリスさんが鼻歌を歌いながら歩いているだろう。だが、今は誰もいない。王国剣士が来ると聞いて、皆自分の家に引きこもってしまったのか・・・。さっき洞窟の中で見かけたあの足跡はやはりダンさん達だろう。もしかしたら、彼らはいつもあんな風にして、洞窟を通って誰かを追ってくる人影がないかどうか見張っているのかも知れない。

「あなたがこの村の長老か。私は王国剣士団の団長を務めるパーシバルと申す者。わけあってこの島に住むブロムさんに会いに来たのだが、もうここを発たれたあとだったのだな。」

「ほぉ、あなたが『エルバールの武神』と異名を取るパーシバル殿か・・・。そんなお方が何故ブロムに・・・と聞いても答えてはくれぬのだろうな。」

団長は少しの間黙っていたが、やがてちいさな声で話しだした。

「ブロムさんとは・・・古い知り合いだとだけ言っておこう・・・。長老、私がここに来たのは、あくまでも私用なのだ。ここで騒ぎを起こすつもりはないし、この島に住む人達には、それがたとえ犯罪者であっても、指一本触れるつもりはない。」

長老は少しの間団長を見つめていたが、やがて小さく頷くと私に視線を移した。

「クロービス・・・本当に逞しくなったのだな。わしは嬉しいよ。ほら、お前の家の鍵とブロムの家の鍵だ。もう夜だ。これから戻るのは無理だろうから、今日は自分の家に泊まりなさい。」

「いいんですか?私達がここに泊まっても。」

「当たり前じゃ。確かにこの島の者達は王国を恨んでおる。だが、だからといってお前やパーシバル殿を、この寒空に放り出す理由にはならぬぞ。」

「ありがとうございます。」

「長老、ご厚意感謝する。」

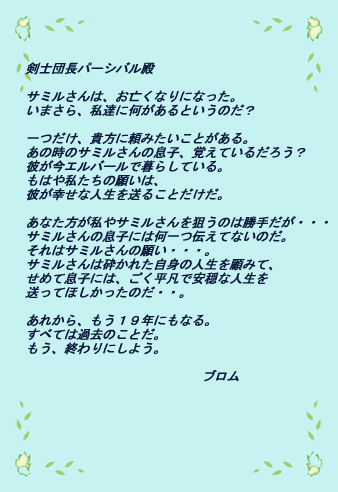

私はブロムおじさんの家に剣士団長を案内した。部屋の中はひんやりとしている。中を見渡すと、テーブルの上に何か置いてある。見ると剣士団長宛の手紙だった。ブロムおじさんの字で書かれている。

「団長・・・。これを・・・。」

私は手紙をとると、団長に手渡した。団長は一通り目を通すと、小さな声でつぶやいた。

「そうか・・・。亡くなられたか・・・。あれから・・・もう19年・・・なのか・・・。」

その横顔は暗く沈み、瞳は何か見えないものを見つめるかのように宙を泳ぐ。

亡くなられた・・・。今、剣士団長は確かにそう言った。ブロムおじさんが団長に宛てた手紙・・・。その中に書かれていた『亡くなった』人物・・・。それはおそらく私の父をおいて他にない。では団長が探していたのは、やはり私の父だったのか・・・。そして父に繋がる人物としてマークされていたであろうブロムおじさんの消息をつかみ、ここまで来たと言うことか・・・。旅などしたこともない私のために、危険を冒して城下町の手前まで私を連れて行ってくれたおじさん・・・。そのために、嵐の海に慌てて船出しなければならなかった。私がおじさんを追いつめてしまったのか・・・。

今さらながら後悔した。井戸の底で黙って引き返せばよかった・・・。だがいくら言っても、もうどうしようもない。それよりも、剣士団長が私の父に一体何の用があったのか。父は本当に罪を犯しているのか。今をおいて、父の死の秘密に迫ることが出来るチャンスはないかも知れない。私は、勇気を振り絞って剣士団長に声をかけた。

「・・・剣士団長、団長は・・・私の父を捜していたのですか?」

団長の顔がさっと青ざめる。

「何・・・だと・・?」

そして生唾を飲み込むように喉をならすと、ゆっくりと私に振り向いた。

「今・・・何と・・・言った・・・!?」

「私の父はサミルと言います。ブロムさんは父の助手をしてくれていた人です。」

私はそれだけを言うと剣士団長を見た。何としても目をそらしてはいけないような気がした。私が目をそらしたら、父が罪人だと言うことが本当になってしまう、そんな気がして、私はただ黙って剣士団長を見つめ続けた。真っ青になった剣士団長は、よろよろと後ずさりしてテーブルに手をついた。唇を震わせながら、大きく見開かれたままの瞳で、まっすぐに私を見据えている。

「お前が・・・サミルさんの息子だと・・・!?で、では・・・!!あの時の赤ん坊が・・・お前だったというのか・・・!!な、なんという・・・なんという因縁なんだ・・・。そうか・・お前は何も知らんのだな・・・。無理もないか・・・。サミルさんも・・言うわけが・・ない・・。」

そこまで言うと、団長は私から目をそらし、片手で顔を覆いながら、持っていた手紙を私に差し出した。その手も震えている。

「私が読んでも構わないのでしょうか・・・?」

団長は答えない。私は手紙を受け取った。ここに、もしかしたら父の秘密が書いてあるかも知れない。私は心を落ち着けようと深呼吸し、ゆっくりと手紙を開いた。

剣士団長が父やブロムおじさんを狙う・・・?

父の砕かれた人生・・・。19年前の・・・。

私は剣士団長に手紙を返した。言うべき言葉が見つからず、ただ手紙を読ませてもらった礼の意味で頭を下げた。

「今、俺がお前に教えてやれるのは、このブロムさんの手紙の内容だけだ・・・。今日はもう休もう。悪いが、他に話してやれることは何もないんだ。」

剣士団長は手紙を受け取りながらそう言うと、唇を噛みしめて肩を震わせている。

「・・・私の家にご案内します。」

私はブロムおじさんの家を出て、夜の闇の中をランプで足下を照らしながら、懐かしい我が家に向かった。

ドアを開けると、埃っぽいかと思いきや、中はきれいに片づけられている。ブロムおじさんが掃除してくれていたのだろうか。私は持ってきた食料を使って家の台所で食事を作った。再びここでこうして料理をすることが出来ようとは・・・。何もかもが懐かしくて涙が滲みそうになる。

「ここでサミルさんはお前を育てたのか・・・。こんな北の果ての小さな島で・・・。」

食事をしながら、剣士団長は独り言のようにつぶやいている。私は黙っていた。言いたいことは山ほどある。聞きたいこともたくさんある。だが、私がサミルの息子だと聞いた時から、剣士団長の顔は暗く翳ったまま、まるでうわごとのように、時折小さな声で何事かつぶやきつづけていた。そんな姿を見て、私はもうこれ以上何も言うことが出来なかった。

私は自分のベッドを剣士団長に提供すると、自分は父のベッドに潜り込んだ。このベッドもずっとほったらかしにされていたわりにはちゃんとシーツも乾いていて、お日様の匂いがする。

・・・父の香りはもうしなかった・・・。

その日の夜・・・。私は夢を見た。

剣士団長が、誰かと話している。顔がよく見えない。声も聞こえない。私がいつも見る夢では、声も聞こえるし空気すら感じ取ることが出来る。だが、今日の夢は色々な光景が点滅するかのように頭の中を駆けめぐっている。一瞬、父が誰かと話しているような光景も見えたが、すぐに消えてまた別の光景が現れる。これはたぶん剣士団長の夢。これほどまでに明確な映像を結ばないと言うことは、それだけ団長の心が乱れていると言うことなのだろうか。

やがて私はぼんやりと目覚めた。東の空は既に白み始めている。冷や汗はかいているが、うなされたのだろうか。そう思って隣を見ると、うなされていたのは剣士団長のほうだった。

「団長!起きてください!」

私は慌てて声をかけた。

「うわぁ!!」

叫び声と共に剣士団長が飛び起きた。そして私の顔を見ると一瞬ぎょっとしたが、

「あ、ああ・・・そうか、ここはお前の家だったのだな・・・。」

そう言うと、大きくひとつため息をつき、額の汗を拭って着替えを始めた。団長が見た夢がどんな夢だったのか、私と同じものを見ていたのか・・・。聞きたいとは思ったがやはり聞くことは出来なかった。

『他に話してやれることは何もない』

昨日団長は、はっきりとそう言った。おそらくもう何を聞いても答えてはくれないだろう。

食事を済ませて後かたづけをすると、私達は家を出た。井戸への道を行こうとすると、そこにグレイとラスティが立っている。そして、その後ろには、懐かしいイノージェンの姿があった。

「みんな・・・。」

彼らにも会えないと思っていた。

「俺達は他の人達みたいに王国に恨みなんてないからな。だから堂々と会いに来たのさ。昨日来たんだってな。長老から聞いたんだ。お前さ、なんか逞しくなったんじゃないか?」

ラスティが以前と変わらない笑顔で声をかけてくれる。

「久しぶりだね。自分ではそんなに変わったつもりないんだけどな。」

照れ隠しに頭をかく私の隣に、イノージェンが歩み寄った。

「おかえりなさい・・・。クロービス。」

「ただいま。元気だった?」

私は出来るだけ明るい声で答えた。

「ええ・・・あなたは立派になったのね。あなたのその姿を見たら、サミル先生も天国でよろこんでいると思うわ。」

「ありがとう。」

「剣士団の団長さんですね?」

黙っていたグレイが、団長に直接声をかけた。

「あ、ああ、そうだ。君達は・・・クロービスの友達なのだな。」

「ええ。こいつどうですか?ちゃんと役に立ってます?失敗して剣士団のみなさんにご迷惑かけていたりしないですか?」

「ちょ、ちょっと、グレイ!」

私は思わず赤面してしまった。失敗談などいくらでもある。こんなところでばらされたくはない。

「ははは。入りたてのころに失敗しない者はいない。だが彼は、これからの剣士団の中核を担うにふさわしい人材だ。それは保証しよう。」

「へぇ!!こいつが剣士団の中核を!?」

ラスティが大げさに驚いて見せた。

「そりゃすごいや。団長さんがそう言ってくれるなら、お前はやっぱりすごい奴だな。さすがサミル先生の息子だよ。」

なにも知らないグレイがにこにこと言うのを見て、剣士団長の顔がまた翳る。

「クロービス、帰りも急ぐわけではない。私は井戸のところで待っているから、お前、少し友達と話してきていいぞ。」

「は、はい。でも・・・。」

「遠慮するな。思いがけない里帰りになってしまったからな。そのくらいはかまわん。」

「ありがとうございます。」

剣士団長が立ち去りかけると、ラスティが勢い込んで尋ねてきた。

「おい、ところでお前、向こうでライザーに会わなかったのか?」

その途端、剣士団長の歩みが止まった。イノージェンの肩がびくりと震える。

「・・・ライザーだと?」

こわばった顔で振り向いた剣士団長に、ただならぬ雰囲気を感じ取ったのか、ラスティは思わず口を押さえた。

「なんで口なんて押さえてんだよ。別に悪いこと聞いている訳じゃないだろ?」

グレイがラスティの頭をぽかりと叩く。

「いて!だって団長さんが・・・。」

「ライザーとは・・・あのライザーなのか、クロービス。」

団長は私のほうを見てもう一度尋ねた。

「・・・はい。」

「ライザーは城下町の孤児院の出だと聞いていたが・・・。」

「そこに行く前に、この島にいたんです・・・。私はライザーさんからその話を聞きました。」

「そうか・・・。お前は知っていたのだな・・・。」

「はい。」

「・・・そうか・・・。」

剣士団長の顔はますます暗く翳っていく。

「え?ってことは・・・まさか、ライザーも王国剣士なのか?」

驚いたようにラスティが私を見た。

「うん・・・。いつもお世話になってるよ・・・。」

「へぇ!!それじゃ団長さん、行く前にもう一つ教えてください。ライザーの奴はどうなんですか?」

グレイはまた同じ質問をした。目をキラキラと輝かせている。

「ライザーは、これからの剣士団を背負って立つべき人材の一人だ。剣の腕も一流ならその人格も立派なものだ。」

暗い表情は変わらなかったが、剣士団長はきっぱりと言い切った。

「すごいじゃないか!そんなすごい奴になってるなんて、おい、イノージェン、お前も待ってる甲斐があるじゃないか。」

グレイはそう言うと、隣で黙っているイノージェンを突っついた。イノージェンは何も言わず、ハンカチで目頭を押さえている。嬉しくて泣いているのか、それとも・・・。

「それじゃ私は井戸のところに行っている。」

「はい、判りました。」

立ち去る剣士団長の後ろ姿を見送って、私達はグレイの家に向かった。

「入れよ。その辺に適当に座ってくれ。」

しばらくぶりに入るこの家。グレイが20歳になったのを機に、長老の家から引っ越して落ち着いた場所だ。元は空き家だった。誰の家だったのだろう。

「ここは昔、ライザーの家だったんだ。」

「ライザーさんの?」

初めて聞く話だった。

「そうさ。島を出るまであいつはここに住んでたんだ。いや、正確には親父さんとお袋さんが死ぬまでか。それから島を出るまでに少し間があったからな。その間はイノージェンの家にいたんだ。」

「そう・・・。」

「どうだ?久しぶりに家に戻った感想は?」

グレイが私の向かい側に座りながら尋ねる。

「うん・・・。懐かしかったよ。きれいに掃除されていたけど、誰がしてくれたんだろう。」

「イノージェンだよ。」

「え?君だったの?」

私は驚いてイノージェンを見た。

「そうよ・・・。あなたがいつ帰ってきてもいいように、いつも掃除してたわ。ベッドのシーツも取り替えてお布団も干してあるわ。」

「ありがとう・・・。」

礼を言いながら涙が滲んだ。イノージェンの私に対する気遣いは変わらない。こんなにも私のことを心配してくれる人達がこの島にはいる。

「それよりさ、ライザーの話を聞かせてくれよ。あいつが王国剣士になってるとは驚いたな・・・。なあ、クロービス、あいつどうしてる?剣士団の中ではどんななんだ?」

グレイが身を乗り出してくる。私は、ライザーさんに関する剣士団長の言葉は真実であること、そして南地方の盗賊達に『疾風迅雷』と恐れられていることや、その素晴らしい剣の腕に私達はいつも助けられてばかりいることなどを話して聞かせた。聞きながらグレイの瞳に涙が滲み、やがて頬を伝って落ちる。

「へへ・・いい歳して情けないよな、泣き出すなんて・・・。」

そう言いながらグレイは顔をゴシゴシと擦った。隣でラスティも眼を擦っている。

「でもさ・・・俺、嬉しいんだよ。あいつが、ライザーがそんなに出世してるなんてさ。あいつが昔体が弱くて、お前の親父さんに直してもらった話はしたよな?」

「聞いたよ。」

「あいつが昔、病気が治って一番最初に走ったのは、親父さんの死を知らせるためにサミル先生の家に向かう時だったんだ。その間に、お袋さんは親父さんのあとを追って、自分の胸を刺して死んじまった。あいつはサミル先生と一緒に自分の家に戻って、親父さんの遺体に折り重なるようにして、血の海の中で倒れているお袋さんを見つけたんだ。」

私は言葉もなく聞いていた。いつも穏やかに微笑んでいるライザーさんにそんな過去があったとは・・・。

「あいつにとっては、何もかもこれからだったんだ。なのに両親の死ですべてが変わっちまった。あいつがこの島を出る日、必死で悲しいのをこらえて船に乗ろうとしている後ろ姿を見て、涙が止まらなかった。でも・・・そんなに立派になっていたのか・・・。よかったな・・・。ライザー、よかったよ・・・ほんとに・・・。」

グレイはそう言うと、顔を覆ってしばらく肩を震わせていたが、

「へへへ・・・さすが俺の恋敵だな・・・。」

ちいさな声でそう言うと、涙を拭って顔をあげた。

「グレイ・・・。」

イノージェンの辛そうな瞳がグレイを見つめる。グレイの今の言葉で、どうやらグレイがイノージェンに自分の気持ちを打ち明けたらしいことはわかった。そしてそのグレイを見つめ返したイノージェンの視線で、彼女がグレイにどんな答を返したのか、それも察しがついた。

「イノージェン、そんな目で見ないでくれよ。今のは俺の正直な気持ちさ。きっとあいつは戻ってくるよ、この島に、お前のところにな。」

そう言うとグレイは立ち上がり私の肩を叩いた。

「さ、団長さんが待っているんだろ。戻ってやれよ。ライザーによろしく言っといてくれ。早く戻ってこないと、俺がイノージェンをもらっちまうぞってな。」

そう言ってグレイは笑った。

「でも・・・ライザーは私のことなんて・・・。」

イノージェンが目を伏せながら唇を噛む。

「イノージェン、君は待ってるって言ってたじゃないか。ずっとずっとライザーさんを待ち続けるって。」

「言ったわ。グレイには申し訳ないと思ってるけど、私ずっと待っているわ、今までも、これからもよ。でもライザーが剣士団の中でそんなに信頼されているなんて、いずれ剣士団を背負って立つような人が私のことなんて憶えていてはくれないかも知れない・・・。」

初めて見せるイノージェンの弱々しい表情。その瞳は不安で揺れている。そしてその言葉の裏に、本当は私にライザーさんが自分のことを憶えているのかどうか、聞きたくて仕方なさそうな、そんな気持ちが見え隠れしている。

「ライザーさんは憶えているよ。きっと・・・きっと君を幸せにしてくれるって私と約束したんだ。だから・・・必ずここに戻ってくるよ。」

「クロービス・・・。そんなことまで、あなたライザーと・・・。」

驚いて私を見つめるイノージェンの瞳から、また涙が溢れ出る。

「・・・お前ライザーにそんなことまで言ったのか・・・。」

グレイは半ばあきれたように私を見て、

「・・・やっぱりお前って・・・いい奴だな・・・。」

そう言うとまた、こぼれ出た涙を拭った。

「お前はどうなんだよ?そういう女の子はいないのか?」

ラスティに言われたが、色々な女性と知り合ってはいたものの、そんな気持ちを抱いた相手はまだいない。リーザ、カーナ、ステラ、パティ・・・みんな友達だ。何度かゲンコツをくらったセルーネさんと、カインと私にいつもからかうように接するポーラさんの二人は別格だし・・・。とてもそういう対象としては考えられない。その他の女性剣士達とは、顔をあわせれば挨拶する程度だし、あとは・・・エミーとユノくらいか・・・。何日か前のあの騒ぎのあとから今日まで、中庭でユノと出会う機会はなかった。エミーは何も言わなかった。出来るならエミーとは距離を置きたかったが、彼女の態度が変わらないのに私が避けるわけにもいかない。それでも以前より、図書室に足を運ぶ回数は減ったかも知れない。

「今はそれどころじゃないよ。まだまだやることがたくさんあるからね。」

脳裏に浮かんだユノとエミーの顔を振り払うように、私は少し力を込めて言った。

「そうだな。あんなに期待されているんだから、がんばってくれよ。俺達はここで見送ることにするよ。井戸のところまで行くと別れがつらくなりそうだからな。」

「ありがとう。みんなも元気でね。」

「また来いよ。待ってるぜ。どうせならライザーの奴も首に縄つけて引っ張ってこい。」

「ははは。私のほうが引っ張られるのがオチだよ。」

「クロービス、ありがとう。元気でがんばってね。」

みんなの声に送られながらグレイの家を出て、長老の家に鍵を返すために立ち寄った。

「長老、昨日はありがとうございました。また鍵を預かってください。」

「うむ。確かに預かったぞ。達者でな。ライザーにもよろしく言ってくれ。」

「ご存じだったんですか?ライザーさんのこと。」

「さっきパーシバル殿が見えてな。昨日の礼と、昔この島に住んでいたライザーという若者が、王国剣士として立派に活躍していると言うことを教えてくれた。」

「そうですか・・・。」

「この島で育った若者が、二人も王国剣士として活躍しているとはのぉ。島に住む者達の気持ちを考えると手放しでは喜べないことなのかもしれんが・・・やはり嬉しいものじゃて。さあ、パーシバル殿が待っていよう。それから食料を少し見繕っておいた。ここから城下町までは2〜3日はかかろうから、気をつけて行くんじゃぞ。」

「ありがとうございます。お世話になりました。」

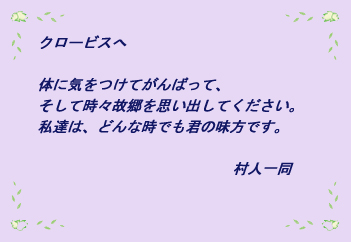

長老からもらった食料の包みを荷物にしまい、私は村はずれの井戸に向かった。井戸に着くと、その側に何か置いてある。見ると、それは盾だった。誰が置いたのだろう。手に取ると手紙がついていた。

手紙の文字が涙で滲んで見えなくなる。ダンさん、ドリスさん、サンドラさん、そしてイノージェンの母さん・・・。そのほかのたくさんの人達が私を応援してくれている。ここはやっぱり私の故郷だ。

盾をつけてみる。少し変わった形をしていて、手で持つのではなく腕に装備することが出来る。これなら弓を持っても邪魔にならない。戻り道で試してみよう。私は井戸に降りる前に、一度だけ振り返って村を見渡した。

(またここに戻ってこよう。いつの日かわからないけれど、必ず・・・。)

剣士団長は井戸の底に降りて待っていてくれた。私は既に降ろされていたロープを伝って団長の元に行くと、時間を作ってくれたことと、ライザーさんのことを長老に知らせてくれたことについて礼を言った。

「・・・気にするな・・・。ご苦労だったな。色々と秘密にしているようですまない。だが、いずれ時機が来れば全て話すつもりだ・・。それまでは王国剣士の仕事に集中してくれ・・・。さあ、戻ろうか・・。」

釈然としない思いは未だ残る。結局のところ父の死については謎が深まっただけだ。だが、今は剣士団長の言葉を信じてついていく以外に道はなさそうに思えた。

それから洞窟の中で一度休み、そして山小屋にたどり着くまで、私は島のみんなから送られた盾を腕につけて、弓を引いたり剣を振るったりしてみた。この盾は軽く、邪魔にならないどころか、左腕で敵の攻撃を簡単に退けられる。きっとみんなは、私が弓を使っているのを知っていて、こんな風な盾を作ってくれたのだろう。故郷の人達の深い愛情をあらためて感じて、私は涙が出そうなほど嬉しくなった。あの場所は私の故郷だ。この先誰に聞かれても、私は胸を張って答えることが出来る。

山小屋について長老からもらった食料を開けてみると、食材の他に弁当が入っていた。私の手間を少しでも軽くしてくれたのか。一口ほおばると、懐かしい味がする。これはきっと、イノージェンの母さんが作ってくれた弁当だ。今回はとうとう会えずじまいだったけれど、私を思ってこの弁当を作ってくれたのだろう。また目の前が涙で滲んだ。

「お前は・・・あの島の人達に愛されているのだな・・・。」

剣士団長が食べながらぽつりと言った。

「・・・私も父も、あの島の人達には、とてもよくしてもらいました・・・。」

「そうか・・・。ライザーが島にいたころのことはお前も知っているのか?」

「いえ、小さいころ遊んでもらったらしいんですけど、私は憶えてないんです。でもライザーさんは、私の父のおかげで病気が治ったと話してくれました。父がいなければ今の自分もなかったかも知れないと。」

「なるほどな・・・。そして剣士団は有能な人材を一人、手に入れ損ねていたかも知れないと言うことか・・・。そうか・・・。ライザーがサミルさんに・・・。」

それきり剣士団長は口をきかず、次の日もほとんどそのまま、私達は黙々と歩き続けた。やがて城下町に着いた。門番の剣士と挨拶を交わし、そのまま王宮に戻った。もう夜だ。日勤の剣士はみんなあがって、代わって夜勤の剣士達がそれぞれの持ち場についている。

剣士団長はロビーに入ると、この日初めてではないかと思うくらい久しぶりに口を開いた。

「クロービス、ライザーを私の部屋に呼んでくれ。お前も一緒だ。」

「・・・わかりました。」

だがライザーさんはきっとオシニスさんと一緒だ。そっと呼んだ方がいいのだろうか・・・。

「私に呼ばれたことをオシニスに隠す必要はない。」

剣士団長は私の戸惑いを見透かしたかのように言葉を続けた。

「・・・はい。」

もうそれ以上は何も言わず、私はとりあえず部屋に戻って荷物を置いてこようと宿舎への階段を上がった。ランドさんのところで帰還を伝え、ロビーをぬけて自分の部屋へと向かった。