第六章2

|

|

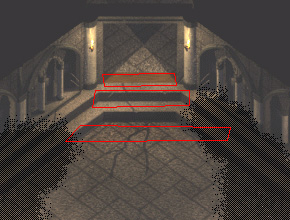

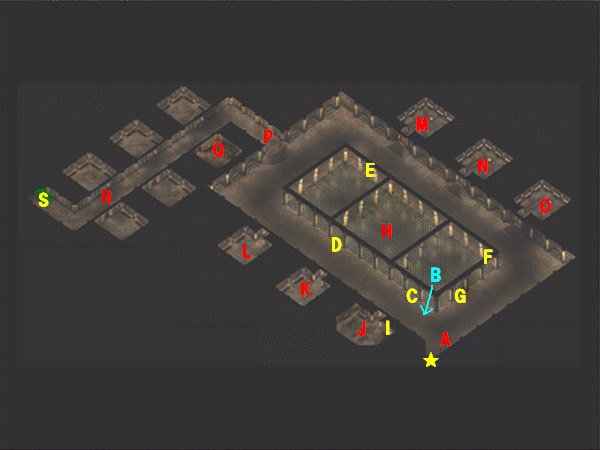

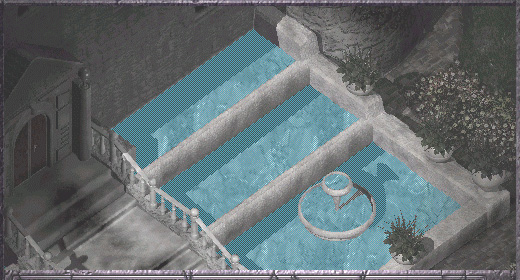

≪地下墓地への秘密の部屋≫

このマップのみ、マップ画面が小さかったので、ゲーム画面からマップを作成

A:図書館へと続く入口

ポインタを当てても『?』マークが出るのみで、戻ることは不可能

B:書架

マイナーグローヴ・オブ・インヴァルナラビリティ、モンスターサモニング2、ファイアーボールのスクロール各1、アイデンティファイのスクロール2枚

C:書架

アガナザーズスコーチャー、ライトニングボルトのスクロール各1

D:書架

ディメンションドア、コンフュージョン、クロマティックオーブのスクロール各1

E:アラウンドーの墓地へと続く出入口

墓地内部は別記載

|

| |||

|

「へぇ、ここが秘密の部屋なのね・・・。」

イモエンが興味津々でずらりと並んだ書架を見ている。テストリルの魔法で、私達はキャンドルキープの牢獄から、この部屋にテレポートしてもらった。

「ほお、どうも胡散臭い本が並んでいるぞ。この部屋は、あまり一般公開には向かない本をしまっておくための部屋らしいな。」

「なるほど、いくら貴重な本でも、すべて世のため人のためになる内容が書かれているとは限らぬだろうからな。」

コランとカイヴァンも興味深そうに書架をのぞき込んでいる。いきなり捕えられ、リエルタール殺しの罪を着せられ、テストリルのおかげで辛くも逃げ出すことに成功した。この騒ぎのおかげで、ゴライオンの手紙も自分が殺戮の王バールの子だという事実も、今ではそれほど大したことだと思えないから不思議なものだ。でも、それは間違いなく事実なのだ。テストリルが持ってきてくれた私達の荷物には、特にかき回したような様子はなかった。ゴライオンの手紙もちゃんと入っている。ウルラーントは、私達の荷物の中までは調べなかったのか、それともあえて・・・この手紙をそのままにして、私に自分の身の程を思い知れと言いたかったのか・・・。

「金袋もそのままだな、魔道士殿、これらは全てあなたが手配してくださったのか?」

カイヴァンが丁寧な口調でテストリルに尋ねた。テストリルは微笑んで

「この荷物を最初に取り上げたのが、ゲートワーデンだったことに感謝するのだな。」

そう言った。なるほど、ゲートワーデンならば、罪人のものとは言え荷物の中から金袋をちょろまかすような恥ずべきことはしないだろう。彼は公明正大な人間だ。私は荷物の中からゴライオンの手紙を取り出し、それをテストリルに読んでもらった。読み終えた彼は悲しげに首を振り、口の中で何事か呟いていたが、いたわるような瞳で私を見つめ、

「お前の気持を思えば、それは嘘だと言ってやりたいところだが、間違いなくそれは事実なのだ。」

呟くようにそう言った。私の母親がゴライオンと恋人同士だったらしいと言う話についても聞いてみたが、テストリルが知っているのは私の父親がバールだと言うことだけで、それ以外についてはよく知らないのだと言った。言いながら、時折テストリルの視線がイモエンに注がれる。彼の言葉が本当なのかどうか、うかがい知ることは出来なかったが、なんとなく・・・そう、なんとなく何かを隠しているような、そんな気はした。でももしかしたら、それは私のことではなくイモエンのことかも知れない、そう思うと問いつめるのはどうにもためらわれ、それ以上聞くことはやめた。

「この町から外へ直接出してやることは出来ぬが、外へと通じる道ならば一つだけある。そこにテレポートしてやろう」

テストリルの言う「外へと通じる道」こそ、チャンターが言っていたアラウンドーの地下墓地だった。ゴライオンが私を近づけたくなかったと言っていたその道・・・運命に導かれなければ足を踏み入れずにすむだろうと思われていた・・・

「お願いします。」

それしか道がないのなら、そこに行くしかない。私1人ならばどうにでもなるかも知れないが、仲間達を危険にさらすことは出来る限り避けたかった。

こうして私達は、地下墓地へと続く秘密の部屋へとやって来た。棚に置かれた胡散臭い本には手をつけなかったが、本の間にねじ込むように入っていた役に立ちそうなスクロールは、戴いていくことにした。

「これだけあれば、何とかなると思うわ。」

イモエンは慎重にスクロールの中身を吟味し、使いやすいポケットに入れたり荷物の中にしまったりしている。

「どうせ先は長いんだから、少し休んでいかない?この部屋は安全みたいだしね。」

ブランウェンの提案で、私達はこの先どれだけ続くかわからない地下墓地の探索を前に、荷物の整理や呪文の覚え直しをして、少し休むことにした。

| |||

| |||

|

夢・・・・。

久しぶりの夢だ。故郷キャンドルキープへの帰還。ゲートをくぐった途端に小さな子供に戻っている。その私の前をゴライオンが走っている。亡くなる前と同じ白髪頭の老人なのに、ちっとも追いつけないほど速い。行き先はウルラーントの部屋。キャンドルキープの統治者であるウルラーントと、とても大事な話があるのだという。そしてそれは何と私のことだ。気になってあとをついていく。ウルラーントの部屋ならわかる。図書館の最上階だ。そっとついていこうとした私の腕に触れる温かい手。振り向くとイモエンがいた。

「ゴライオン恐かったね。」

「私のことで話があるんだって。」

「聞きにいってみようか。アデルの話なら私も聞きたい。」

そっと2人で階段を上がり、ウルラーントの部屋の前で聞き耳を立てようとしたのだが、その必要はなかった。ものすごい怒鳴り声が聞こえてきたからだ。ゴライオンのものとウルラーントのもの。私のことだと言ったのに、なぜこんなに2人とも怒っているのだろう。最近は何もいたずらをしていない。それにどんな時だって、ゴライオンはめったに大声を出さない人だったのに・・・。

怖さを振り払うようにあたりを見渡す。ウルラーントの部屋からは見えないはずの噴水が見える。ああ、これは夢だから・・・。

噴水にとまるワタリガラスに注意が行く。その黒いぎょろっとした瞳が自分を見ているとはっきり感じてまた恐くなった。突然、ドアがバーンと音をたてて開かれた。出てきたウルラーントはちらりと私達を見て、忌々しそうに顔をゆがめた。

「2人ともここにいても構わん!」

構わんと言っているのに、ちっとも構わないとは思ってないような目。そして

「だがこれだけは言っておく!あの子のせいで死ぬことになるぞ!」

吐き捨てるように言い、そして半分嘲るような笑みを浮かべ、階段を下りていった。

死ぬ!?一体誰が!?私のせいで誰かが死ぬ・・・・?

そこにやってきたゴライオンはやはり老人の姿をしている。頭を撫でてくれたけれどその手のひらはぞっとするほど冷たかった。

「運命から逃れることは出来ない。」

冷たい声が頭に響く。見えないはずの場所にいるワタリガラスが、まだこちらを見ている。

汗をびっしょりかいて目が覚めた。みんなぐっすり眠っている。叫んだりしたわけではないらしい。

「ゴライオンとウルラーントが喧嘩をしていた」

イモエンが言っていたのはこのことだったのだろうか。夢を見るまですっかり忘れていたことだ。

(確かに私は・・・疫病神なのかもね・・・。)

みんなの顔を見渡して、私は一つの決意を固めた。それは、ここを無事に出られたときにみんなに話してみよう。この部屋の先からは、異様な冷気が漂ってくる。アラウンドーの墓所にいるものが、ただの霊達ではなさそうだ。

| |||

| |||

|

| |||

|

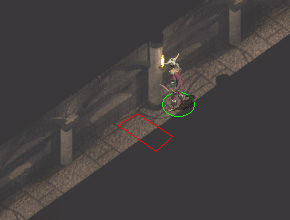

「まったくもって、墓所らしい墓所だ。これほど外し甲斐のある罠はなかったぞ。」

コランが額の汗を拭った。

「ま、その罠のおかげで墓泥棒にも入られなかったようだしね。」

イモエンはけろりとして言った。

「つまり成功したのは我々だけってことだな。」

コランがにやりと笑った。

「そういうこと。さすがアラウンドーだわ。副葬品が豪華なこと。お金になりそうなものもたくさんあるし、使えそうなものもかなりよ。アデル、これはかなりの収穫よ。」

イモエンはのんきにはしゃいでいる。

「浮かない顔じゃのぉ。ま、墓を暴くのは誰でも気がひけるものだが、この際だ、ウルラーントに一泡吹かせてやったと思うことにして、割り切ろうじゃないか。」

イェスリックが私の肩を軽く叩いた。確かに墓を暴くなど気持の良いものではない。それに、罠の近くに倒れていた白骨や、腐乱した死体は、成功しなかったとは言え、数え切れないほどの墓泥棒がここにやってきたことを示している。そしてみんな命を落とした。なるほど、この場所に漂う異常な冷気の正体が何となく見えてきた。

「そうね。それは割り切ることにするわ。でもこの場所の薄気味悪い空気には慣れないわねぇ。」

「ま、凄まじい情念が渦を巻いているようだから、それは仕方ないと思うわ。それに、一番怖いのは、霊よりも生きてる者達よ。さっきのドッペルゲンガー達もそうだわ。」

ブランウェンがそう言って、寒そうに腕をさすりながら辺りを見回した。私でさえ感じるこの冷気。神の道に生きるブランウェンやイェスリックは、もっと強く感じているに違いない。

「ここは罠がかえって道しるべになってくれたからうまく正しい道を見つけることが出来たが、この先は出来れば案内がほしいところだな。ただし、我々を間違いなく外に連れ出してくれる案内でなければ意味が無いがな。」

コランがそう言って少しだけ笑った。

「ふむ・・・この先も罠がつづいてくれた方が、進むには困らないと言うことだな。」

カイヴァンが呟くように言った。

「そうね、でも危険は増すわ。あの出口の向こうも同じような場所だったら、今度は私もコランを手伝って罠解除するわよ。」

イモエンがローブの腰に、以前よくぶら下げていた解除用の道具を下げた。

「君の手を煩わせたくはないが、考えておいたほうが良さそうだな。」

コランも神妙な面持ちだ。この先に正しい道を見つけることさえ出来れば、私達は外に出られる。せっかくテストリルが助けてくれた命だ。何が何でも外に出て生き延びなければならない。こんなところで死体になってしまっては、それこそあのクォヴレサとか言う男の思うつぼだ。

| |||

| |||

墓地の奥へ

| |||

|

墓所を抜けると、広い場所に出た。だがここはまだ霊廟の一部のようだ。そこかしこから感じるぞっとするような冷気は、強まりこそすれ少しも薄らぐことがない。

「・・・アデルか?」

闇の中から呼ぶ声が聞こえる。霊?いや、これは生きている者の声・・・。慎重に言葉を返した。

「だれ・・・?」

「私だ。アルカニスだ。」

「アルカニス!?」

確かオベのところにいたドワーフだ。

「再会を喜びたいところだが、それはここを出てからにしよう。オベに頼まれてお前を待っていたのだ。」

慎重にアルカニスの目を見た。もしもこれがドッペルゲンガーならば、目の輝きですぐわかる。

「私はドッペルゲンガーではない。なんとか乗っ取られずに済んだのさ。デデールと一緒にな。」

いつもアルカニスにくっついていたあのハーフリングは、やっぱり今もそこにいた。

「再会が墓場でなければ、一杯やりたいところだけどな。」

デデールはにやりと笑った。彼の目もまともだ。この2人は信じられる。

「でもどうしてオベが?」

「・・・お前達がウルラーントに捕えられたと知ったとき、オベの動きは素早かった。テストリルがお前達を助け出すだろう、そしてこのキープの中でゲート以外に外に出られる道があるとしたら、そこは地下の墓所以外にないと。本当はオベ自身がここに来てお前を外まで導いてやりたかっただろう、だが彼が動くのは目立ちすぎる。そこで、私達に依頼してきたのさ。」

それを聞いて涙が出た。ゲートワーデン、テストリル、そしてオベ。みんな私を信じてくれている。

「アイアンスロウンの幹部殺しをお前がやったなど、誰も信じておらぬ。おそらくは、ウルラーント自身もな。」

「つまり、今度のことは、アデルをつかまえる口実にされたってわけ?」

イモエンが言った。

「おお、イモエンよ。お前も久しぶりだ。うむ、その通りだ。ウルラーントがアデルもお前も、あまりよく思っていなかったことは、お前だって気づいていただろう?」

「そうね。いつも忌々しそうに私達を見てたわ。」

「私はその理由は知らぬが、アデルもお前も、ゴライオンの教えを受けてキープの中で真っ直ぐに育った。私達には、お前達を疎ましく思う理由はない。さあ、長話もしていられないぞ。なんと言ってもここは墓所だからな。無事に地上に出たければ、武器はいつでも出せるようにしておけ。」

アルカニスとデデールが先に立って歩き出した。

「どうやら案内役は何とかなったようだな。」

コランが小さな声で言った。

「あの2人は大丈夫よ。さあ、行きましょう。」

私達は新たな闇の中へと踏み出した。

| |||

| |||

|

| |||

|

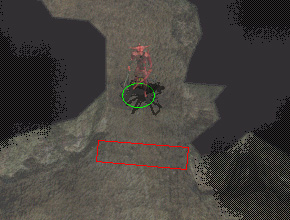

悔しくて仕方がない。あんな汚らわしい生き物が、ゴライオンの姿に化けるなんて・・・。本当の父親がどこの何者だろうと、私が父と呼ぶのはゴライオン1人。私をかばって死んだ、あの高潔な父の姿を、ドッペルゲンガーなどにまねられるなど・・・。

あのドッペルゲンガー達の姿を見たとき、私の中で何かがはじけたような気がする。気がついたときには、ゴライオンに化けていたドッペルゲンガーは、私の足下で頭を割られて息絶えていた。ああ、そうだ、覚えている。ドッペルゲンガー達を追いかけて、殴って、殴って、彼らの頭が割れて腕がちぎれて、倒れてもなお私はハンマーを振るった。あの時のあの高揚感、飛び散る血しぶきを見ながら、訳もなく心が躍っていた。私は・・・いったいどうしてしまったのだろう・・・。

仲間達は何も言わない。父の姿に化けたドッペルゲンガーに、私がよほど腹を立てたらしいと思っているようだ。

「忌々しい奴らめ・・・。なるほど姿形だけならば完璧と言ってもいいほどに化けきれるわけか・・・。」

悔しげに呟いているのはアルカニスだ。キープの中の人間が、いつの間にかドッペルゲンガーに取って代わられていたことに、オベも気づいているという話だ。だが、肝心なのはそれが誰なのかと言うこと。私は、目を見ればだいたいわかるとアルカニスに教えた。濁った目。死んだ魚のように淀んだその瞳は、生きている人間の放つ生のエネルギーがまぶしくて、正面から目を合わせようとはしない。

「ありがとう。オベに伝えておくよ。この件はオベとテストリルで何とかするしかなさそうだ。ゲートワーデンはちゃんとした証拠を見せれば信じてくれるだろうが、今までは雲を掴むような話だったからな。どうしたものかと思っていたところだ。」

「ウルラーントは信じないでしょうね。」

「あの石頭は、自分が知らないことは全て嘘だと思ってるからな。」

「ウルラーントってのはね、目の前に証拠を突きつけたとしても、自分の理解を超えていることは信じようとしないのさ。」

デデールがおかしそうに言った。確かにそうかも知れない。逆に、自分にとって都合の良いことは、何でも信じてしまう・・・。

「さて、墓はここまでだ。この先にある洞窟を抜ければ外に出られる。私達はここまでしか案内してやることは出来ない。もうそろそろ戻らないと、今度はオベが怪しまれてしまう。」

「ここまでありがとう。とても心強かったわ。オベとテストリルに、ありがとうと伝えてね。」

「また戻っておいで、アデル、イモエン。今度こそのんびりと酒を酌み交わそう。」

私達は固い握手をして別れた。

この先は洞窟だとアルカニスは言った。何がいようと通り抜けてみせる。そして必ず地上に出るのだ。

| |||

| |||

|

|

|

そこにいるものが味方ではないことくらいは予測していた。洞窟に足を踏み入れた私達を待っていたのは、サレヴォクの手下達だ。プラットというリーダーが、あろうことか私をサレヴォクと間違えた。なるほど「プラット(間抜けの意味)」と言う名に恥じない大間抜けだ。こんなばかな連中に行く手を遮られるわけにはいかない。手強かったのはメイジ1人。あとはみんなそれほどの腕はなかった。どうやら彼らは、ここでサレヴォクと合流する予定でいたらしい。中身はないが、それなりにいいものを身につけていたので戴いていくことにした。どうせこの上は墓場だ。埋葬の手間も省けるので死体は転がしておくことにした。

だが、敵の気配はそれだけではなかった。コランが一回りして来たところ、ここもまた罠だらけだったようだ。だがここの罠は人間の仕掛けたものではないらしい。スパイダーの巣がたくさんあるというのだ。

「罠は全部解除した。あとはクモが現れたら叩き殺すだけさ。」

コランが言い終わらないうちに1匹目のクモが現れた。次々に現れ、その流れがとぎれたところで、コランがクモの死体を数え始めた。

「うん、これで全部だな。あとは最後の通路だけか・・・。」

「まだ何かいるの?」

「ああ、超大物さ。なんとバジリスクが2匹もいたぞ。しかも体の大きい獰猛なヤツのほうがな。」

なぜかコランは楽しそうだ。バジリスクと言えば、うっかり近づくと石にされてしまう、危険極まりない動物だ。全員で行くのは得策ではない。ファイアーボールやワンドはかなり効くが、使えるのはイモエンくらいだ。出来ればイモエンを危険な目に遭わせたくはない。私は自分でいくことにした。

「1人では危険よ。私も行く。」

案の定イモエンはそう言いだした。でも私は譲らなかった。図書館で見つけた石化防止の呪文のスクロールを使えば何とかなる。実際、確かに苦労はしたが、呪文の効果は絶大だった。前足で殴られて少し傷を負った程度で、バジリスクを2匹とも倒すことが出来た。

「アデルはもう一人前の戦士じゃのぉ。たいしたもんだ。」

イェスリックが笑顔で言った。

「まだまだよ。戦えば戦うほど、自分の力不足を思い知らされるわ。さあ、これで障害はもうないはずよ。早いところここから出ましょう。」

バジリスクの死体を越えて、私達はわずかに風が入ってくる方向へと足を向けた。

「おい、プラットか?」

まだ誰かいる。プラットを呼んでいると言うことは、敵であることは間違いない。出来れば無用な戦いは避けたいところだが、プラットほどの間抜けでなければ、嘘は通じないだろう。私は自分の名前をはっきりと言った。

「ほお、なるほど、あの間抜けは死んだというわけか。おっと、その痛そうなハンマーを俺に向けないでくれよ。お前らは6人、俺は1人、それに、たとえサシで勝負しても、俺はお前に勝てる見込みはなさそうだ。このまま見逃してくれたらありがたいんだがな。」

「手を出さないのなら、こちらも異存はないわ。」

「ありがとう、お前はいい奴だな。」

ダイアルミッドと名乗ったその男は、聞かれもしないサレヴォクの企みをべらべらとしゃべって立ち去った。奴もプラットと似たり寄ったりらしい。だが、とにかく無駄な血を流さずに済んだ。もっとも、今の男がこのあとサレヴォクに殺されないですむかどうかまでは責任が持てないが。

通路の先に、よじ登れる程度の急な階段を見つけ、私達は必死で登った。そして登り切った先には、まぶしい太陽の光が降り注いでいた。

|

|