「・・・いよいよかと思うとドキドキするな・・・。」

カインは緊張しているらしい。

「いろいろ教えてもらえるといいけど、どうなんだろうなあ・・・。」

「うーん・・・なんとも言えないな。やっぱりカフィールさん達にシャーリーの話をしてくればよかったかな。もしかしたらセントハースの話でも出せば、もう少しいろいろ教えてもらえたかも知れないな・・・。」

「逆の可能性だってなかったわけじゃないと思うな。それに、知りたい情報のためにシャーリーの話をするなんて、剣の話を盾にとって駆け引きをしようとしたシャーリーと同じじゃないか。そんなことはしたくないよ。」

「そうなんだよな・・・。」

カインがため息をついた。本当なら、カフィールの歌が終わってからシャーリーの話をするつもりだったのだが、思ったより歌が長くかかり、話をする機会がなくなってしまった。翌朝にでもとも思ったが、この日に聞いた私の剣の話があまりにも大きな話だったことで、うっかり聖戦竜の話など出そうものならまたクラトが怒り出しそうな気がして、私達は黙ったまま島を出て来てしまったのだ。

「どうせ鍵を返しに行くんだし、その時にでも話してみるか。」

「そういう話の流れになるなら話してもいいけど、どうなのかな。もしかしたらその前に、クロンファンラあたりまで出掛けていくかも知れないよ。カフィールさんの神術は見たことがないけど、クラトの力なら南地方だって充分に歩けると思うな。」

カインが不意に笑い出した。

「どうしたの?」

「いや、お前が年上の人を呼び捨てにするってのもめずらしいなと思ったのさ。ま、あのクラトって奴は、ちっとも年上に見えないけどな。」

そう言えば年上だったなあと、今さらながら思い出した。メイアラが跳ねっ返りだと言っていたけど、なんだか歳よりも幼い感じがする。

「君だって同じじゃないか。それに、頭の中身は私達と変わりないかもね。」

「ま、気が若いのはいいことだよな。」

「いやあねぇ、クラトさんて、まだそんな歳でもないでしょうに。」

ウィローが笑った。

「村長達が来たわよ。」

リーネが私達を呼びに来てくれた。その途端空気がピンと張りつめ、あたりの気配がナイフのようにとがる。これはカインの『気』だ。表情はさっきと変わりないが、かなり緊張している。そしてそれを私達に悟られまいと必死に耐えているのがわかる。

(気の流れに敏感になったような気がするな・・・。)

この村に来てから、回りの人達を取り囲む気の流れに以前より敏感になっている気がする。どうしてなんだろう・・・。

「食事の時間にはまだ早い。リーネがメシの支度をするから、少しお茶を飲んで話をせんか。」

おじいさんの計らいで、しばらくの間お茶を飲みながら話を聞くことになった。

「今朝は話の腰を折ってすまんかったな、お客人。」

「いえ、俺の方こそすみませんでした。大きな声を出したりして・・・。おかげでゆっくり町の中を見て、いろいろと旅に必要なものを揃えることが出来ました。それに、少し頭を冷やして考える時間がもらえて、かえってありがたかったです。」

カインが頭を下げた。それは私達にとっても都合がよかった。でなければ今頃私は、神殿に突っ込もうとするカインを必死でなだめていたところかも知れない。

「ほう、それはよかった。この村の店の品揃えはなかなかだろう?ま、さすがにエルバール城下町と比較は出来ぬだろうが、この村の中で生活に必要なものからちょっとしたおしゃれまで楽しめるようなものくらいは揃うようにと思うてな。出来るだけいろんなものを在庫にしておいてくれるよう、商人達には頼んでおるのだ。」

「そのおかげで、村長は女の子達から人気があるのよね。」

メイアラがいたずらっぽい口調で言った。今朝の皮肉めいた態度とはまるで別人のようだ。カフィールが、村長はとてもいい人だと笑顔で話してくれた。それはカフィールだけの印象ではなくて、きっとこの村の人々みんなに好かれているのだろうと思う。そして村長は、そのみんなの思いに応えようと常に心を砕いている。フロリア様だってずっとそうしてきたはずなのに・・・。

「サクリフィアがいつまでも国としてのメンツや体裁にこだわらない道を選んだことは、正しいと私は思っておる。だが村としての規模で考えてしまうと何もかもが大げさに見えて、つい規模を縮小して『身の丈にあった生活を』などと考えてしまうものだ。だが、すぐ近くにエルバール王国のような大きな国や町があるならともかく、生活物資はすべてこの村の中で賄わなければならない。少しでも不自由のない、楽しく快適な生活を送る権利くらいは、この村の人々にもあるはずだからな。」

「その快適な生活をする権利は、エルバール王国の人達にもあるはずです。」

カインが言った。

「もちろんだ。おそらくはこの村の人々よりも、遙かに大きな権利を持っているはずだが。」

妙な言い方だ。もしかしたら、この国が聖戦で滅ぼされかけたことと関係があるのだろうか。エルバール王国では、『サクリフィアは聖戦によって滅びた』と言い伝えられてはいるが、その理由については誰にも教えてもらえない。単に『こう言うことがありました』という、歴史の1ページとして記憶にとどめておく、私達の誰もがその程度の知識しか持っていないのだ。

「その快適な権利が、今脅かされています。そして脅かしているのは、エルバール王国の女王陛下であるフロリア様なんです。」

カインの声が震えている。この事実を認めるだけでも、カインにはそうとう勇気の要ったことだろう。

「その話は聞いている。最近交易船の本数が減っているのもそのあたりに理由があるらしい。何でも港にボロ船が大量に係留されたり、商品の流通が滞ったりして、なかなか思ったように商売が出来ないと、商人達がこぼしておったわ。」

港があんな状態では、船を出すにも一苦労だ。私達は何隻かのボロ船を壊して沈めてしまったが、それは交易船の商人達にとって朗報になったのか悲報になったのか、どっちだったのだろうか。

「フロリア様は、元々はとてもお優しい方です。あのお方の元で、エルバール王国の国民はみんな幸せに暮らしてきたし、これからもそう言う日々が続いていくはずだったんです。なのに・・・フロリア様は変わってしまわれた・・・。でも、変わってしまったことには必ず理由があるはずなんです。だからその理由を何とか突き止めてフロリア様を元に戻そうと、手がかりをもとめて俺達は歩き回りました。そして、サクリフィアからやって来たという吟遊詩人と語り部に会ったのがついこの間のことです。」

「うむ、だいぶクラトが迷惑をかけた。本当にすまんかったな。あやつはどうも目の前のことにばかり気を取られていかん。だが、出会ったのがお前さん方だったことは、一筋の光明というところかな。」

「・・・どういう意味ですか?確かに俺達はクラトの風水をうまく押さえ込んだけど・・・。」

「今朝言うたように、何事にも自信を持てずに、嫌なことがあると真っ先に逃げることを考えていたような子供だったのだよ、クラトは。だが、メイアラとカフィールが教えた神術で自分に自信が持てるようになった。そこまではよかったのだが、思いもかけず神術の適性があったことで、図に乗ってしまってな。そこでまあ、あんた方が奴の鼻っ柱をぽっきりと折ってくれたらしいと聞いて、少し安心したのさ。」

村長が笑った。今朝私達は、この家のおじいさんとリーネに話したことを、村長とメイアラにも話した。だがそれはすべてではない。カフィールとクラトとの出会いについてだけだ。それ以外の話はする間もなかった。でも2人はきっと、この家で私達が話したほとんどすべてを知っているだろう。今朝私達が村長に会いに行ったときに夜まで待てと言われたのは、私達がここで話したことを『予備知識』として仕入れておくための時間がほしかったからだ。そして私達ともう一度同じ話をすれば、私達が嘘をついているかどうかの確認も出来る。

「だが、出会ったのが悪い奴らだったら、そううまくは行かなかったかも知れん。あんた方が心正しい人物だってことがわかるから、出会ったのがあんたらでよかったと、まあこう言うわけだ。」

ランスおじいさんが言った。

「そして、心正しい人達だとわかったからには、あんた方の話を聞かねばならん。・・・どうやらこの国のありようも、そろそろ変わっていく時期に来ているのかも知れんな・・・。」

ほんの少しだが、村長の今の言葉には微妙な『あきらめ』のような響きがあった。私がファルシオンを持っていることはとっくにお見通しだとしても、なぜそれがあきらめに繋がるのか。カフィール達が言っていた、ファルシオンの持ち主とサクリフィアとの因縁を聞き出さなければならないが、その前にカフィールから預かった鍵のことを聞いておこう。出来れば明日にでも、あの家にもう一度行ってみたい。

「・・・あの鍵か。まあ、それはここにいるランスじいが言っていたとおりだ。あの家に集められている本は、貴重を通り越してとても外に出せないようなシロモノが多い。だが、カフィールがあんた方を信じて鍵を託したのだから、それを見ないでくれとは言う気はない。特に、黒髪のあんた、クロービス殿と言うたか。あんたには、実はあの家に置かれているすべての本について、知る権利があるのさ。」

「それは・・・私の剣に関係があるんですね・・・。」

「そうだな。お客人、どうだろう?その剣を一度抜いて見せてくれんかね。」

私は腰の剣を剣帯ごと外してテーブルの上に置き、剣を抜いて見せた。私なりに、この剣を抜くことでこの場にいる人達に危害を加える気など毛頭無いと言うことを表したつもりだ。なぜそう考えたのかは自分でもわからないのだが、今はそうすべきであると、私の中の誰かがささやいたような気がしたのだ。それはもしかしたら、この剣そのものなのかもしれない。

「おお、言い伝えのとおり、素晴らしい輝きだ。どうだメイアラ、この輝きは、お前の見た夢と比べて。」

「そうねぇ・・・。なんと言っても眠っているときに頭の中に浮かんだものなんて、はっきり覚えているわけではないわ。でも、きっと夢の中の輝きよりもずっときれいだと思うわよ。」

「そしてこの拵えも素晴らしい。この鞘一つとってみても、今のサクリフィアにもエルバールにも、再現出来るだけの腕を持った職人は何人おるか。まあ、1人か2人、いたらたいしたものだと言うくらいのものだろうなあ。」

「人の手で簡単に再現出来ないから伝説の剣なのさ。そんなにほいほい作れるものなら、今頃この国はルーンブレードだらけになっとるわい。」

ランスおじいさんが笑った。

「ランスじい、ちゃかさんでくれ。クロービス殿、あんたはその剣を誰から受け継いだのだ?」

私は剣を手に入れた経緯を話して、私にとってこの剣は父の形見以上のものではないこと、どうやらこの剣には不思議な力があるらしいが、なぜそんなものを自分が持つことになったのかすら、何一つわからないのだと言うことを正直に話した。聞いていた村長は腕を組み、少しだけ眉根を寄せて考え込んでいたが、やがて大きな溜息をついた。

「まあ、あんたが例えこの剣の由来や役割をすべて熟知していたとしても、あんたならこの村に殴り込みをかけたりはしないだろうとは思うがな・・・。」

「な、殴り込み!?」

カインが驚いて声をあげた。

「ばかばかしい。おい村長よ、その剣を持っているのが他の者だったとしても、今さらそんな剣1本でどうにかなると思うか?」

ランスおじいさんが、呆れたように村長に言った。

「わかっとるわい。今の時代にその剣1本が出て来たとして、その由来を誰かがこの若いのに教えたとしても、今さらこの大地の行く末がどうにかなるものでもないだろう。だが、どうにかなる心配はないとしても、私が気にしておるのは、その剣が未だに力を失っていないことだ。」

「そりゃそう言う剣なんだから仕方なかろう。それとも、今は平和な時代だから剣の力を抜いてくれとでも言いに行くか?」

「それこそばかばかしいわい。そんなに簡単に抜いたり入れたり出来るものなら、我らとて何の心配もせん。」

「ならば気にせんことだ。ファルシオンが見定めた者は、みな心正しく剣を使いこなすだけの力を備えておる。我らに出来ることは、剣の力を信じることだけさ。」

「・・・達観しておるな。あんたはいいのぉランスじい。さっさと村長の位を降りて今は悠々自適だ。」

「ふん、悔しかったらお前さんもさっさと誰かに村長の位を譲っちまえ。今の時代に王家の血筋もくそもない。村をまとめていく力のある者が舵を取る、それでいいではないか。」

現村長もランスじいさんもいい人だ。こんないい人達がずっと村長として、100年以上前までは国王としてこの国を治めてきたなら、あの神話のような出来事も、シャスティンの悲劇も、起こらずにすんだかも知れないと、私でさえ思ってしまう。

「それは考えておるが、まずはお客人達に剣の由来を話してやるべきだろうな。だが、話す前にどうやらメシの支度が出来たらしい。うまいメシで腹を満たして、気持がゆったりしたところで話をしたほうがよかろう。」

村長が私達の後ろに視線を移してそう言った。

「よかった。話が終わるまで待っていたら、冷めてしまうと思ったのよ。」

リーネが笑顔で立っていた。ウィローはさっそく運ぶのを手伝うわと奥に入っていった。運んでいる間の2人の話題は、どうやら料理のレシピらしい。旅の途中で作る食事に応用できそうなレシピもあるのだろうか。あとで私も教えてもらった方がいいのかもしれない。

(なんだかお前の剣の話、エラくどでかい話みたいだな・・・。)

食べながら、カインが私に耳打ちした。カフィールから聞いた話より、遙かに飛んでもない話になっているような気がする。千年ぶりに姿を現しただの、この世に1本しかないだの、それだけでもううんざりしているというのに、今度は殴り込みをかけるとか、大地の行く末が変わるとか、たった1本の剣でそこまで心配しなければならないなんて、このファルシオンという剣はいったいどういうものなんだろう・・・。

「お、うまい。うん、これも・・・。」

カインはうまいを連発しながら笑顔で食べている。本当にどの料理もおいしい。リーネは誰かに自分の作った料理をおいしいと食べてもらえることがうれしいのだと、ランスおじいさんが言っていた。そのリーネは、みんながおいしいおいしいというのを聞きながら、少し得意げに笑っている。

「さて・・・腹も満たされたことだし、話の続きをしようか。」

食事をしてから話をしようという村長の考えは正しかったようだ。みんなすっかりお腹が一杯になって、心なしか表情もさっきより穏やかに見える。もちろんカインもだ。

「では、ファルシオンの由来について話す前に、そちらの赤毛の剣士殿、あんたの話を聞いておこうか。フロリア様を元に戻すための策を探していると言うことだったが、ここまでたどり着いたからには何かしらのあてがあって来たのだろう?」

「はい。それで・・・」

ここまで来たら、とにかくわかってもらうしかない。神話の作者の家にある本を見たかった理由が、実は魔法について調べることが出来ないかというものだったことから、カフィールから聞いたサクリフィアの錫杖の話まで、カインは必死で説明した。

「ううむむむむむ・・・カフィールめ、また飛んでもないものの話を持ち出してくれたものだが・・・。」

村長はまた考え込んでしまった。

「カフィールの言うことは正論じゃ。確かに、魔法にかけられているかどうかなどは、あれをかざせば一発でわかると言う話だからの。」

「それはわかっておるわい。だが問題は、そもそもそんな強力な魔法を操れる術者が今の時代にいるかどうかと言うこと、そしてもう一つ、これが一番の問題なのだが、サクリフィアの錫杖など、ここにいる我らとてまったく見たこともないものだと言うことだ。確かに以前は存在したのだろう。村の文献にも載っておる。だが、神殿が使えなくなってもう100年が過ぎるのだぞ。その間に錫杖だけが無事だという保証はどこにもないのだ。」

「文献通りなら、神殿の中のガーディアン達は錫杖に近づきすらすまい。取りにいけるだけの力があるのであれば、試してみるのも悪くはなかろう。確かに、そんな強力な術者がいるとはわしにも思えぬ。だが我らの知識がこの世のすべてと言うことでもあるまい。」

『そんな強力な魔法をかけられる術者が今の時代にいるかどうか』

やはり問題はそこか・・・。たとえば人の心を操る魔法が存在しているとしても、それを誰かに向かってかけられるだけの力量のある術者がいなければ意味がない。ましてやこれほど長い間ずっとかけ続けていられる力の持ち主など・・・。

「ふむ、確かにそうだ。それに、いささか意地の悪い言い方をすれば、ここにおるファルシオンの使い手ならば、ちょいと訓練すればそのくらいの力を身につけられることだろうな。」

「わ、私が!?」

「ま、まさかそんな!?」

カインが青ざめて私を見た。

「まあまあ落ち着きなされ。あくまでも可能性の話だ。その剣には、それだけの力を持つ者を見極める目が備わっていると言われておるからな。」

「目、ですか・・・。」

カインが首をかしげた。

「まあそれは観念的なものだ。実際、剣に目ン玉がくっついていつも自分を見ていたら、落ちつかんだろう?」

「村長、話が逸れてるわよ。」

笑いをこらえながら、メイアラが言った。

「おっと、そうだった。サクリフィアの錫杖のことだったな。さて、どうしたものか・・・。」

「お願いします。俺達に、その錫杖を取りに行かせてください。使わせてもらえたら、必ず返しに来ます。お願いします!」

「ずいぶん必死だけど、その女王様が魔法にかけられていなかったらどうするの?」

「そ、そんなことがあるはずないじゃないか!あのお優しい方が・・・」

「ねえ、あなたもう少し穏やかに話せないの?そんなにすぐ頭に血をのぼらせていて、よくここまでたどり着けたものね。」

カインの言葉を遮るように、メイアラがピシャリと言い放った。カインはグッと詰まって真っ赤になってしまった。

「これメイアラ、言葉が過ぎるぞ。剣士殿、すまんかったな。だが、これの言うことにも一理あるぞ。エルバール王国のフロリア様と言えば、確かに慈愛に満ちた美しく賢い女王陛下だと聞いておる。最近のなさりようはとてもフロリア様のお考えとは思えないと、前に来た交易船の商人がこぼしておった。だから、それが魔法のせいではないかと考えること自体は理解できるが、万一そうでなかった場合、そのあとの手立ては考えておるのか?」

「そ、それ・・・は・・・。」

カインは言葉に詰まったまま、唇を震わせるだけだ。

「正直なところ、何もありません。もしもサクリフィアの錫杖をお借りしてフロリア様に対して使うことが出来たとして、それでうまく行けばよし、もしもうまく行かなければ、フロリア様の異変の原因として考えられる要因が一つ減ると言うことになるだけですね。」

とっさに代わりに答えた。やっぱりカインは、フロリア様の異変の原因が魔法じゃないなんて、本当は爪の先ほども考えていなかったに違いない。なんだか不安が募る。カインの言葉と行動がかみ合わない。大丈夫だよと言う言葉はすべて私達を納得させるための方便なんだろうか・・・。

「ずいぶんと消極的な話ねぇ。それってつまり、万一錫杖が手に入らなかったら万事休すってことじゃないの?」

「そうとも言うね。」

「あなたは落ち着いているわね。さすが剣に選ばれし者は違うのかしら。」

「私はいたって普通の人間のつもりなんだけどな。」

「ま、私が見ても普通の人間にしか見えぬな。しかも実におとなしく、穏やかな人物だ。お前さんのような人が王国剣士だという話さえ、今ひとつ信じる気になれんほどだ。」

「さりげなくずいぶんと失礼なことを言っとるのぉ。村長よ。」

ランスおじいさんが呆れたように言った。

「はっはっは。まあただの冗談さ。なあランスじい、明日の朝、お客人をあの島の家に案内したいんだが、リーネを借りられんか?メイアラと私は明日の朝、村の運営会議に出席せねばならんからな。」

「おお、そういうことならかまわんが、リーネ、お前の都合はどうじゃ?「でえと」でもあるなら無理にとは言わんがな。」

ランスおじいさんがいたずらっぽい目でリーネを見た。リーネは笑いながら

「やぁねぇ、そんな人いないわよ。大丈夫よ。明日の朝、皆さんをあの島までご案内するわ。一度は中をご覧になったと言うことだけど、すごかったでしょう?あんな狭い場所でさえ案内が必要なほどなのよ。」

「それはありがたいな。お世話になります。」

カインは黙ったままだ。すぐにでも村長が神殿行きを許可してくれると思いこんでいたカインの当てはまた外れたらしい。

「運営会議というと、議題は多分私のことですね。」

少しくらい探りを入れてもいいだろう。どの程度私の心が見透かされているかはわからないが、少なくとも私は邪なことは一切考えていない。

「まあそういうことだ。この村も今では民主的な合議制になっているのでね。村長と言えども勝手に神殿行きを許可することが出来ないのだよ。」

翌日の朝、私達は神話の作者の家に行き、その間に運営会議が終われば、今度こそ神殿行きを許可出来ると思うということだった。今の私達には、村長の言葉を信じて待つ以外に出来ることがない。この日、カインはすっかり気落ちして、風呂に入ってから寝るまで、ずっと黙ったままだった。だが、はぐらかされてばかりですっきりしないのは私も同じだ。今日の夜は私の剣のことも話してもらえるはずだったのに、カインの話を優先という形でうまくごまかされてしまった気がする。そのカインの話にしたって、どうやら村長1人の判断では決められないらしい。

(つまり・・・ここで村長の独断で剣の話をしたり神殿の立ち入り許可を出したりすることが、出来ない理由があるってことだから・・・)

さっき村長は合議制でこの村を運営していると言った。ということは、村長以外にこの村の運営に携わっている人達が、万一勝手に村長が動いてしまったら黙ってはいない、そう言うことだろうか・・・。剣の話も、メイアラが夢をみた話は当然ながらその人達も知っているはずだ。そしてその夢のとおりに光り輝く剣が現れたことも・・・。

(多分、この剣が本当の1本しかないルーンブレードだってことも、その人達は信じていないんだな、きっと・・・。)

一番信じたくないのはこの私なのだが・・・。

翌朝、私達はリーネに案内されてあの島に再び上陸していた。家の鍵を開けて中に入ると、リーネが用意してきたランプを二つ灯してくれて、やっと本棚が見られるようになった。

「こうして見ると改めてすごい量の本だな・・・。確かに、見ないほうがよかったと思える本がいくらでもありそうな気がするよ。」

カインがため息をついた。一晩経って落ち着いたらしく、昨日のような動揺は感じられない。

「最初にここに来たときに中をかき回さないでくれて感謝するわ。古い本はね、うっかり手に取ると崩れてしまったりすることもあるの。ここを村で管理しているのは、中身の問題もそうだけど、この貴重な文化遺産を後世に伝えていくためでもあるのよ。」

「でもそれなら鍵をかけて閉めきっておくのもよくないんじゃないの?」

ウィローの言葉にリーネがうなずいた。

「そうよね。もしかしたら、ファルシオンの持ち主が現れたことで、ここの鍵をカフィール姉様に返さずに村で保管することになるかも知れないわ。」

「私の剣とこの本のこととどういう関係があるんだい?」

「村長が言ったようにね、あなたが本物の剣の持ち主なら、ここに集められた情報のすべてを知る権利があるわ。いえ、本当はね、エルバール王国の文書館にあるような貴重な本だって、あなたにはすべて知る権利があるくらいなのよ。」

「そのあたりの話がピンと来ないんだよ。話ばかり大きくなって、なぜそういう話になっているのかってのは、誰も教えてくれないんだからね。」

「そうよねぇ・・・。だから、今日は頑張って中を見てほしいの。えーとね、こっちの端から案内するわ。ここからが古代の記録で・・・こっちがもう少し新しいもの。あとは・・・こっちがおとぎ話や神話、あとこっちが・・・古い魔法書ね。カフィール姉様からも言われているかと思うけど、持ち出さない限りメモはご自由に。ただし、それをうっかり誰かに見せたりしないでほしいの。」

「わかったよ。カフィールさんとも約束しているんだ。そんなことは絶対にしないよ。ただ、私がここの情報をすべて知ったところで、特に何も変わることはないと思うけどなあ。」

「変わるのはあなたじゃないわ。私達の村よ。」

「サクリフィアが?」

「あなたも聞いたでしょう?ファルシオンの持ち主と私達の村の間には古くからの因縁があるの。今まで剣は歴史の表舞台に姿を現さなかったけれど、こうしてとても穏やかな人が持ち主として現れたんだもの。『座して最期の時を迎える』みたいな消極的な村のあり方を変えていってもいいと思うのよね。」

「うーん・・・よくわからないけど、その因縁のために、滅んでも仕方ないと思っている、みたいな、そう言う意味での消極的ってことか?」

カインが首をかしげた。

「そうね。私にはピンと来ないんだけど。」

「村長は村の中の商店の品揃えを増やしたりして、村の生活を豊かにしようと考えているみたいだし、村長だってそんなことになるなんて考えてもいないんじゃないかな。」

「今の村長や、うちのおじいちゃんはそうよ。今朝も言っていたように、その剣が今ここに出て来たとしても、今さら何も変わらないと思ってるわ。だけど、村の年寄り達の中には、そう思わない人もいるわ。たとえば今日開かれている村の運営会議の面々もそうね。」

「ということは、村に帰れば、今度はその運営会議の人達とも会うことになるってことか・・・。気が重いなあ。」

「そうねぇ・・・。いろいろと冷たいことも言われるかも知れないから、覚悟はしておいてね。」

リーネはいたわるような視線を私に向けた。その点においてはあきらめるしかないらしい。とにかく今はこの家の中にある本だ。

(そう言えば・・・。)

私はシャーリーから預かったあの手紙を荷物から取り出して、リーネに見せた。

「あら、これは・・・。」

リーネは特に驚く風もなく、この文はサクリフィア神殿の壁に刻まれていると伝えられる言葉であり、この家の中にある本のどこかにメモとして書かれていたものではないかと言うことだった。

「神殿の壁か・・・。そんなものを私が持っていたら、そりゃクラトは怒るわけだ・・・。」

少なくとも、エルバール王国の人間が知っているはずのない言葉を記した紙を見せられたのだから、私が何か隠していると思ったのだとしても無理はないと言うことか・・・。

「クラトさんはねぇ、普段はいい人なんだけど、ちょっとバカにされたりとかするとすぐ怒るのよ。怒らなければおしゃべりしていても楽しいんだけどねぇ。」

リーネは少し呆れたような表情で小さくため息をついた。

「その紙に書かれている言葉は、確かにあなたの剣と私達の村の因縁に関わるものよ。この家の中の本にも何かしらの記述があると思うけど、実物なら神殿に行ったときに見られると思うわ。その壁をガーディアンが壊していなければの話だけど。」

「ガーディアンというのはどういう生き物なんだ?」

カインがリーネに尋ねた。

「私も見たことがあるわけではないけど、何となく得体が知れない生き物だという話は、以前冒険家の人から聞いたことがあるわ。ガーディアンは神殿の外にもいるから、戦ったことがある冒険家はけっこういると思うわよ。」

「へえ、冒険家なんてこの村にも来るんだな。」

「そりゃ来るわよ。なんと言っても私達の村は『200年前に滅びた国』ですから。」

リーネはそう言っておかしそうに笑った。

「そういえば雑貨屋の親父さんが言ってた、神殿の北側の山脈だっけ?そのあたりまで行ってハース聖石をとってくる人がいるって話だから、それだけ腕の立つ誰かはこの村にもいるんだろうな。」

「それじゃ、そう言う人達から神殿まわりの話が聞けないかな。」

「多分宿酒場にいると思うわ。あとで行ってみたら?」

「そう言えば昨日の宿酒場で、そんな感じの人達がいたじゃないか。」

「ああ、そういえば・・・。」

昨日入った宿酒場で、食事が届くのを待つ間に少し店の中を見渡してみた。ごく普通の村人らしい人達の中に、少しだが鎧で武装している人達がいたのだ。

『・・・冒険者かなあ。』

カインが水を飲みながら小さな声で言った。

『そんな感じだね。この村の人ともちょっと違うみたいだけど、エルバール王国の人かどうかはなんとも言えないな。』

『このあたりの離島あたりから来てるかも知れないな。雑貨屋の親父さんも言ってたしな。ハース聖石をとってくるにはかなりの腕が必要だみたいな話。』

「あの人達だねきっと。話が聞けそうなら聞いてみようか。」

「よし、それじゃあとで行ってみようか。とにかく今はこの目の前に積み上がってる本だな。」

私達は4人で本を調べ始めた。カフィールが鍵を持ち出してからもう6年。リーネもその間にこの家には足を踏み入れていないそうで、懐かしそうにいろいろと見て回っている。カインも積極的に本を手にとっては調べている。本は苦手なカインだが、今回ばかりは必死だ。せめてここにある本の中から『フロリア様が魔法で操られている証拠』を、掴もうとしているのかも知れない。私はと言えば、今の話を聞いたあとでは、魔法のことより自分の剣のほうが気にかかる。この剣について何か手がかりになりそうな本を少し探してみることにした。

「ねぇ、これはどうかしら。内容から考えると、神話の本を書いたあとに書かれた日記みたいなものらしいけど。」

ウィローの声にいち早く反応したのはカインだった。私のほうがウィローの近くにいたが、その私がウィローの隣に行くより早く、カインは飛んできて本を覗き込んだ。

「ほらこれ。」

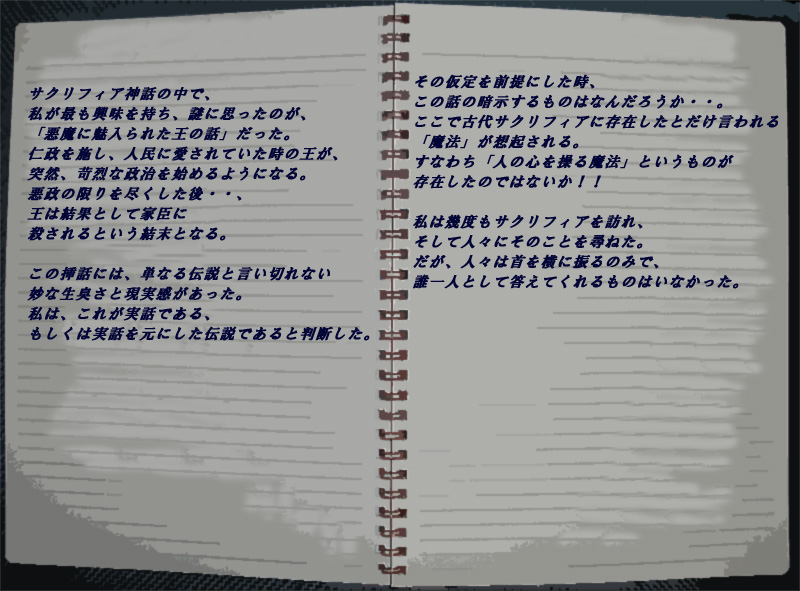

ウィローが見せてくれたのは本と言うよりノートだった。それにはこう書かれていた。

「人の心を操る魔法・・・。やっぱりそういうものが存在するのかな・・・。」

カインは一人頷いている。『存在するのかな』と言ってはいるが、心の中では『やっぱりあるんだよな』と言っているようにさえ聞こえる。それは私の考えすぎなのだろうか・・・。

「ちょっと待ってよ。結論を出すのはまだ早いよ。この作者も、サクリフィアに言って聞いてみたけどわからなかったって書いてるじゃないか。もう少し調べなくちゃ。」

「そうね。まだまだこんなに本があるんですもの。もっと何かわかることがあるはずよ。カイン、焦らないでいきましょうよ。」

ウィローが心配そうにカインの顔を覗き込む。

「ああ・・・。そうだな。もう少し調べないとな・・・。」

ため息をついたカインの後ろから、リーネが覗き込んだ。

「ああ、この本ね・・・。ここに住んでた人がうちの村を訪ねてきたのは、もうずいぶんと昔らしいわ。今だったらこんなに冷たい態度は取らないのにね。」

リーネは私より2つほど下だと聞いた。リーネに限らず、サクリフィアに住んではいても若者達にとっては、当時の神話やこんな本などは、時代錯誤な読み物に思えるのだろう。私達はまた本の山を崩しにかかった。そしてしばらくした後に、もう一冊の本を見つけたのはカインだった。

「うーん・・・これもまあ、関係あると言えばあるかなあ・・・。なあちょっと見てくれよ。」

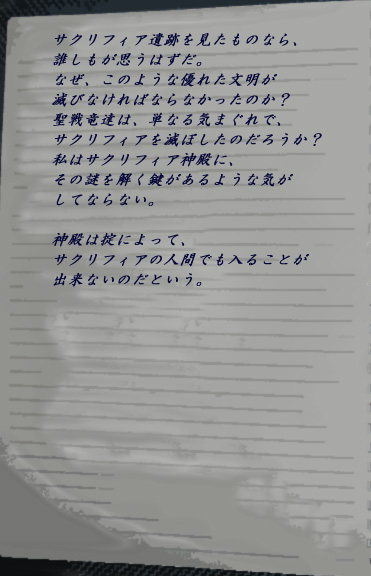

その声でウィローと私はカインの元に駆け寄った。その本には『サクリフィア滅亡の謎』というタイトルがつけられている。

「中身はまあなんで滅亡したのか、って話なんだけど、ほらここ、カバーの後ろ側にメモが書かれているんだよ。」

「掟か・・・。この頃はまだ掟が厳しかった時代なんだな。」

「そうねぇ、おじいちゃんが小さい時なんて、すごい厳しかったって、前にそんな話を聞いたことがあるわ。そのころよそ者に神殿行きを許可するなんて、考えられないことだったんじゃない?第一巫女姫だって入れないんだから。」

「そうだよな・・・。うーん・・・やっぱり神殿か・・・。サクリフィアの錫杖のことだけじゃなくて、魔法に関する手がかりもあそこにあるのかな・・・。」

「いけるといいんだけど・・・ねえリーネさん、今日行われている話し合いって言うのは、長くかかるものなの?」

ウィローがリーネに尋ねた。

「今日の議題は多分あなた達のことだけよ。だからそんなにかからないと思うわ。」

「俺達の?」

「そう。正確に言うと、クロービスさん、あなたの剣のことがまず第一、次が錫杖の話ね。」

「この剣か・・・。」

「なあリーネ、君はこの剣の由来を知っているんだろう?」

「知っていると言うより、聞かされたと言った方が正確ね。でも、それが本当の本当なのか、そして何より、この村で把握できている話がすべてなのか、よくわからないわ。」

「つまり、サクリフィアでも剣の情報をすべて掴んでいるわけではないってことか・・・。」

「私が聞いた印象だけよ。単に村長やおじいちゃんが全部話してくれなかったと言うだけかも知れないし。でも、今私がここで言うことは出来ないわ。村に戻れば村長が話してくれると思うわよ。それに、この本の中にも剣に関する記述はあるの。積極的にこれだとは言えないけど、探せば見つかると思う。そこまで止めることは、私には出来ないわ。」

リーネが肩をすくめて笑った。リーネにとっては、剣のこともそんなにもったいつけることではないのだろう。口止めされてはいるけれど、でも私達が勝手に探して見つけて知る分には、仕方ないと言うことらしい。

「なるほどな。なあクロービス、村長もメイアラさんも剣のことについてはかなり話すのを渋ってるみたいだから、ここで思いがけず見つけたってことにして予備知識を入れておこうぜ。」

「そうだね。」

古代の本がまとめられていると言う本棚を端から見てみたが、かなりボロボロの古い本がかなりあって、なかなか手に取ることが出来なかった。リーネはそれを眺め渡し『やっぱりまずは補修だわ。このままじゃ貴重な本がだめになっちゃう』と呟いている。中世から近世の棚になるとかなり状態がいい。この家に住んでいた神話の本の作者がまとめた様々な古文書の解読や、調査結果をまとめたノートなどはまた別な場所にある。そこを集中的に見たほうがいいかもしれない。そう考えて移動しようとした私の視界の端に、黒い革表紙の分厚い本が映った。別に特徴のある外見をしているわけでもないのに、妙にその本が気になる。こんな時は手に取ってみてみるのが一番いいのだが、置かれている場所が古代の本棚なので、もしかしたらかなり古いものかもしれない。試しに手にとってみて、万一崩れそうならやめておこうと手を伸ばした。だが、その本はまるで私が触れるのを待っていたかのように、するりと本棚から出て、私の手の中におさまった。

「これはなんだろう・・・。」

手に程よく馴染むその本は、分厚いのに不思議と重くない。最初のページをめくった私の目に映ったのは・・・・

「呪文だ・・・。」

風水術の呪文書なら、荷物の中に入っている。父から譲られたものだ。最初の一番簡単な呪文さえなかなかうまく唱えることが出来なかった小さな頃から、ずっと私はその本を見て呪文を覚えてきた。だが、この本の中の呪文は、今まで私が勉強してきた風水術の呪文とはまったく違う。

「リーネ、これは・・・。」

リーネは私の持っている本を覗き込み、こともなげに言った。

「あら、これは魔法の呪文書ね。」

「魔法!?」

またもカインが飛んできて、私の手元を覗き込んだ。

「なんて書いてあるんだ!?」

「残念ながらよくわからないよ。最初から最後まで呪文が書かれているみたいだけど、魔法の呪文の唱え方なんて知らないんだから。」

「あなたに限らず、風水術や治療術を唱えることが出来る人なら、誰だって唱えられるわよ。ただ、そうねぇ・・・この中の最初のほうから中程までの呪文というのは、あなた達が使う風水術や治療術と似たようなものよ。わざわざ覚える必要はないと思うわ。」

「てことは、そのあとの方にはもっと難しい呪文があるってことだよな?」

カインの声に僅かに期待がこもったのがわかった。

「そうね・・・。でも、いくら魔法を唱えられるようになっても、難しい呪文を唱えられるようになるのはそう簡単なことではないの。例えそれが、ファルシオンの持ち主でもね。」

「簡単なことじゃないなら勉強すればっていう、単純な問題じゃないのか?さっき君のおじいさんはそんなことを言っていたけど。」

「私はそんな難しい呪文を覚えようと思ったことがないけど、たとえば以前のように強い力を持っていた巫女姫は、そう言った呪文を覚える必要があったわ。でもね、そのためには、何か犠牲にしなければならないことがあるって言う話よ。」

「犠牲に?たとえばどんな?」

「それは私も知らないわ。ただ、犠牲って言う言葉を使うくらいだから、とても大変なつらいことなんじゃないかしらね。」

「犠牲か・・・。」

カインが独り言のように呟いた。サクリフィアという国の名前は、古代語の「犠牲」と言う言葉から来ているという。その国の名前にも、何か大きな意味があるのかもしれない。だが、今の私の最大の関心事はカインのことだ。魔法と聞いては目を輝かせ、内容を知っては落胆する、の繰り返しだ。ますます不安が大きくなる。もしかしたらカインは、今一番危うい状態に置かれ続けているのではないか。フロリア様を救う手立てが、見つかりそうで手が届かないもどかしさで、苛立ちが少しずつ大きくなってくるのが隣にいるとよくわかる。人の心に敏感だというサクリフィアの民であるリーネにも、それはきっと感じられていることだろう。

「その呪文書は、もしかしたらあなたが持つべきものかも知れないわ。持ち出してはいけないほど危険な内容のものではないから、村長に許可を取ってもらえたら、持っていってもかまわないわよ。」

「・・・特に何かを犠牲にしてまで覚えたい呪文があるわけではないけど、見てみたい気はするかな。それじゃ借りていくよ。」

私はその本を荷物にしまい込んだ。もしもこの先機会があれば、レイナック殿にでも見てもらおうか。

「ねえリーネさん、これは・・・持ち出してはだめなのかしら。」

部屋の奥の方の本棚を探していたウィローが、少し青ざめた顔で1枚の紙を差し出した。この家に住んでいた神話の本の作者が、自分の調査についてまとめたノートの中の数ページらしい。

「何が書いてあったの?」

ウィローは黙ったままでその紙を差し出した。