第六章

私達は、キャンドルキープの入り口に立っている。アイアンスロウンの本拠地に潜入した私達は、いくつかの新たな情報を得、建物の中にいたアイアンスロウンの幹部達をすべて殺し、おそらくはあの組織にさらなる大打撃を与えることに成功した。ただ気になったことが一つある。それは、アイアンスロウンの大幹部達、リエルタール達が今、何とキャンドルキープにいること・・・。その目的を聞き出すことは、居残りの幹部達の誰からも出来なかった。彼らは一体、何をしにキャンドルキープへと向かったのか・・・。

エルタン大公は私達の報告を満面の笑みで聞き、約束した報酬を渡してくれた。そしてアイアンスロウンの目的を探るためにキャンドルキープに行く必要があるのならと、難しそうな本を手渡してくれた。キャンドルキープへ帰れる・・・。帰りたかった、でも2度と足を踏み入れることはないと思っていた故郷へ・・・。

高鳴る胸を押さえ、私達はバルダーズゲートを出た。途中フレンドリー・アーム・インに立ち寄りながら、イモエンと私の会話は自然と故郷の思い出話になっていった。そして今・・・いよいよキャンドルキープに入るのだ。ゲートキーパーは笑顔を向けてくれた。そして本を手渡すと、

「ゴライオンの子が再びこの地を訪れてくれたことをうれしく思う。」

そう言ってゲートを大きく開けてくれた。彼の仕事はいつも門の外を守る仕事だったから、それほど親しかったわけではない。でもたまにキープの中で会えば、いつも声をかけてくれていた。

「お前達が戻ってきてくれて、うれしいよ。ゴライオンのことは残念だった。」

「ありがとう、そう言ってくれて・・・。」

「さあキャンドルキープへようこそ。連れのお友達はくれぐれも行動に注意するように。」

「私の連れですもの、騒ぎを起こしたりしないわ。」

「そう信じたいが、これも仕事なのでね。ここでこう言っておかないと、ウルラーントに給金を減らされてしまう。」

ゲートキーパーはそう言って肩をすくめ、笑った。

「まさか。」

私とイモエンも思わず笑い出してしまった。

「イモエン、ウィンスロップがお前の顔を見たら、すぐにでもシーツの洗濯と部屋の片付けを言いつけるかもしれんぞ。」

「いやぁねぇ。それじゃ、お小遣いをくれるならお手伝いしようかな。」

思わず冗談も飛び出す。

「さあ入りましょうか。心配しないで。もしも中で何か起きるようなら、その解決に手を貸せると思うわ。」

「ほお、頼もしいな。ではどうぞ。」

うやうやしく礼をするゲートキーパーの前を通り、私達は門をくぐった。すぐさま背後の門は閉じられ、ここが要塞であることをあらためて思い出した。でも私とイモエンにとっては、なつかしい故郷、キャンドルキープだ。

「・・・・・・・・・・。」

異様な気配に思わず立ち止まった。たった今までのうきうきした気分をきれいさっぱり打ち消すには充分なほど、その気配は重く、ねっとりと絡みついてくるようだった。

「この町はいつもこんな調子なのかいのぉ?」

イェスリックが眉をひそめた。

「いいえ、入るのは大変だけど、中に住む者にとっては特に住みにくい事なんて何もないのよ・・・。でも確かに変だわ・・・。」

「ねえアデル、ここに帰ってくれば私達は安全かも知れないって思ってたけど、何だかそうでもないみたいね・・・。」

イモエンがため息をついた。

「そうみたいね・・・。でも何かが起きているのなら、何とかしたいわ。ここは私達の故郷ですもの。」

「うむ、我々も協力するぞ。まずは町の人達に話を聞いてみようじゃないか。2人ともいろいろ積もる話もあるだろうしな。」

コランがそう言ってくれて、私達は慎重に、キャンドルキープへの第一歩を踏み出した。

|

|

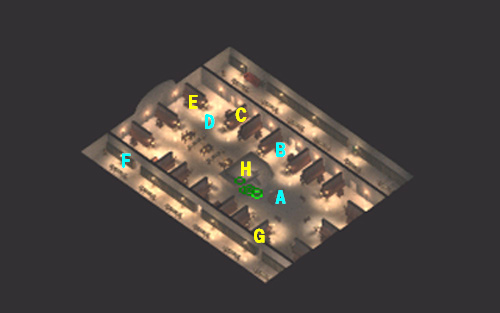

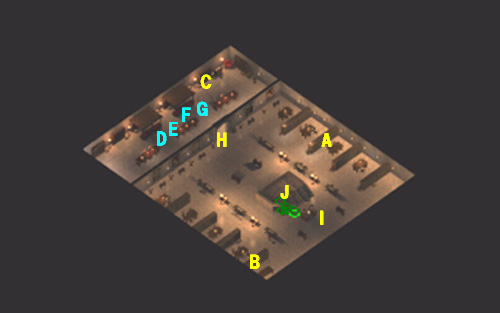

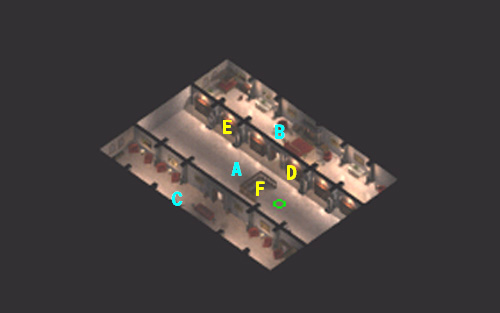

≪キャンドルキープ≫

再び戻ってきた主人公とイモエンの故郷。だが町の様子は一変し、暗く重苦しい雰囲気に。プロローグと立ち位置が変わっているキャラもいる。また、町の人々とは概ね1回しか会話が成立しないので、要事前セーヴ&選択肢は慎重に。また、会話によって日記の更新が頻繁に起きるので、出来る限りチェックしておくこと。

≪施設&クエスト案内≫

施設についてはプロローグとかわりなし。人物との会話については、喧嘩を売るような過激な選択肢は基本的になし。冷たい再会になるか気持の良い再会になるか、その程度。

★キーパーオブザポータル

この人に本を渡して、中に入ることになる。本を渡さないと話が進まないので、ここはさっさと渡して入るべし

A:フラー

診療所の中にいる。会話の選択肢はどれでもOK

1でバルダーズゲートの夜の町がおもしろいと言われる(^^;

2でゴライオンの死を悼んでくれる

3でアイアンスロウンの幹部がキープ内にいることが聞け、「聞かなかったことにしてやる」と心配される

B:ハル

1と3は世間話のようなもの

2−1で解毒剤がもらえる

2−2でアイアンスロウンメンバーの居場所が聞けるが「書庫」というのは図書館のことと思われる

C:パルダ

安宿の中にいる。会話は1と2どちらでもOK

キープを覆い始めている暗い影に怯え、主人公に調べてくれるよう頼んでくるが、パルダはそのまま立ち去り、さらに図書館に入ってからは戻れないので、特にクエストというわけではないらしい。

D:ウィンスロップ

おなじみキャンドルキープインの主人

相変わらず「エルフのけつよりきれい」な宿屋を運営中

会話は1でジョークが通じないと嘆かれるが、ちゃんと再会の会話が出る

2−1で楽しい再会となり、3ではゴライオンのことでいささか湿っぽい雰囲気に(^^;

E:リーバー

特に会話は発生しないので話しかけてもかけなくてもOK

F:プリースト・オブ・オグマ

プリースト・クォーターの中にいる

話しかけるとどうも様子がおかしいので、1−1−1で問いつめると正体を現す

ドッペルゲンガーに変身してから倒すとEXP420 宝石

「リエルタールを殺して主人公に罪を着せる」というようなことを口走る

G:ドレッピン

選択肢1−1でバカにされる

1−2で、アイアンスロウンのメンバーに会ったときのことを教えてくれる

2では冷ややかにあしらわれ、3ではアイアンスロウンと取引のある商人を見たという話が聞ける

H:カダーリ

ゴライオンの知り合いだという旅人

主人公と会ったときのことを覚えていて、ここの手前に来ると向こうから話しかけてくるので、会話をいろいろ試したい場合は手前でセーヴしておくべし

選択肢は、1を最初に選ぶと冷たい雰囲気になるので、2で友好的に接してから、話を聞くのがいいかも

ちなみに一番友好的なのは2−3−1と思われる

I:フリディア

相変わらず天然なおねいさん

会話の選択肢はどれでも特に問題はないが、無難なのは2かな(笑)

※ちなみに、会話の中でプロローグの時に主人公が探してきて返した本の話題が出るが、本のありかはドレッピンの後ろにある干し草の中。相変わらずフリディアが忘れていったらしい。ただし、持っていって話しかけても特に何もなし。

◎テンプル・オブ・オグマ

普通の寺院として買物や治療が受けられる

6章中盤のイベント進行により、ここには二度と戻って来られなくなるので、お金に余裕があるようなら、ヒールポーションを買いだめするという手もあり

◎兵舎

扉をクリックすると中に何かいるらしいのはわかるが、開けて確かめることは出来ない

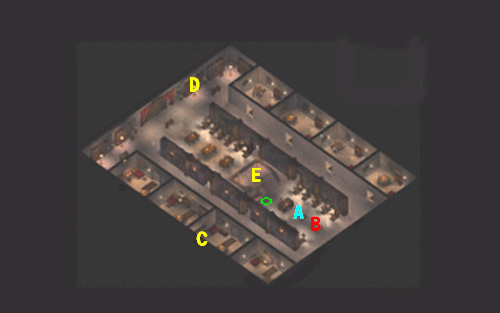

◎中央大図書館

外にはチャンターなどがいて歌っているが、会話は成立しない

図書館内部は別記載

|

| |||||

|

まったくもって、妙な雰囲気だ。一体この町はどうしてしまったのだろう。この要塞のような町の中に入るには、価値のある本の寄贈が第一条件だ。当然誰でもその要件を満たせるわけではない。なのに町のあちこちには重く暗い影が潜み、ドッペルゲンガーが徘徊している。この闇を払うために、何か私に出来ることはないのだろうか・・・。

「うーむ・・・時間さえあればあのドッペルゲンガーをこの町に引き込んだ張本人を暴き出すことも出来るかも知れんが、我らもそういつまでも滞在できるわけではないからのぉ。」

イェスリックが考え込んでいる。町を一巡りして、私達はウィンスロップの宿屋に戻ってきていた。ウィンスロップは相変わらずで、ゲートキーパーの言っていたとおり、『おお、イモエン待っていたぞ。さあ早いところシーツの洗濯と部屋の片付けを終わらせろ。でないとメシ抜きだからな!』と言いだした。もちろん彼流のジョークだ。彼は私にも別なジョークを用意してくれていて、おかげでとても楽しい再会になった。

「ねえ、イェスリック、たとえばリエルタール達は?バルダーズゲートのセブンサンズでも、アルデスの商人協会でもドッペルゲンガーに出会ったわ。あの連中なら出来ると思うわ。なんと言ってもお金があるんだもの。大量の貴重な本をどっさり図書館に寄贈すれば、きっとウルラーントは大喜びよ。彼らの行動や連れている連中の事なんてきっと気にしないに違いないわ。」

「ここの統治者のウルラーントというのは、そう言う人間なのかね?」

「・・・そうね・・・。もっとも、私やイモエンにはあまり近寄ろうとはしなかった人だから、それほどよく知ってるわけではないわ。あの人が私達の近くに来るのは、いたずらを叱るときだけだったわよ。」

「そう言えば、昔ゴライオンとも大喧嘩してたわよね。」

イモエンが呟いた。

「そうだっけ?」

「うん。なんで喧嘩したのかまでは覚えてないんだけど、いつもは穏やかなゴライオンがすごく怒って、ウルラーントと怒鳴りあいしてたの。私、恐くなってアデルにしがみついて、2人で震えていたような気がするわ。」

「うーむ、なるほどそう言う人物ならば、リエルタールが丸め込むのに時間はかからんだろうな。つまり、ここの統治者もウォッチャー達もあてには出来ないと言うことになるのぉ。」

「そうね・・・。でも仕方ないわ。とにかく、エルタン大公の依頼を終わらせましょう。良い結果を持って帰ることが出来れば、もしかしたらキャンドルキープを何とかするために、もう一度ここに来るための本をもらえるかも知れないわよ。今はそれに賭けるしかないと思う・・・。」

心残りではあるが仕方ない。この町も気にはなるが、バルダーズゲートもやはりこの町のように暗い影に覆われようとしている。今私に出来ることは、エルタン大公の依頼をこなすこと。この町のことはそれから考えよう。そして願わくば、それからでも手遅れでないことを祈ろう・・・。

「では一通り町の中を回って、得られた情報を整理してみよう。」

町の中で懐かしい顔に出会い、話をしているうちにわかったことがある。アイアンスロウンの大幹部達が中央図書館に滞在している。おそらくは賓客としてもてなされているのだろう。そして彼らと商談をするという商人達も来ていると言うことだった。だが、この町はとても『商談の場』としてふさわしいとは思えない。入るたびにいちいち高価な本の寄贈を要求されたのでは、すぐに赤字になってしまうだろう。とてもおかしな話だ。とにかく、彼らがそこにいるのならば私達も行くしかない。腹ごしらえをして荷物を整理し、名残惜しそうなウィンスロップに別れを告げて、私達は図書館に向かった。

| |||||

| |||||

| |||||

|

重い扉を開けた。この扉を最後に開けたのは一体いつのことだっただろう。小さなころは遊び場だったこの大きな大きな図書館。訪れる者を品定めするかのように、正面のフロアには賢者アラウンドーの彫像が置いてある。しかも3体も!

「思ったよりかび臭くはないのだな。」

カイヴァンが呟いた。

「それだけきちんと手入れされているという事じゃ。ここは創設以来知識の宝庫と言われておる。ウィザード達だけでなく、クレリック達もここには一度訪れて損はないと言われておるのだが、寄贈できるほどの本はそう簡単に手に入らぬからのぉ。わしもここに来るのは初めてだわい。」

イェスリックは何となくうれしそうだ。キャンドルキープは、呪文を扱う者にとってはあこがれの場所らしい。以前テストリルやファイアービード・エルフェンヘアーもそんなことを言っていたことがある。書架がずらりと並んだ1階のフロアには、相変わらず大勢の人達が本を並べ替えたり整理したりしているというのに、物音らしい物音がしない。私とイモエンはいつもここで遊んでいたけれど、そう言えば他に子供なんてほとんどいなかった。

「ねえ、あそこにいるの、カランじゃない?」

イモエンが書架の一つを指さして囁いた。

「あ、そうみたい。ちょっと話してみようか。」

幸いにも図書館の中に知り合いを見つけた。昔、ゴライオンが忙しかったときなどに、私達に勉強を教えてくれたカランだ。大勢で移動するのもはばかられたが、せっかく来たのだから、みんなにも中を案内してあげよう。

| |||||

| |||||

|

| |||

|

「おお!もしやお前はアデルではないかね?それにイモエンも!なんと懐かしい。元気でおるのか?」

突然響いた大きな声に思わず心臓が波打つ。声の主はなんとセオドンじいさん。とても優しい人で、図書館でいたずらをしてウルラーントにこっぴどく叱られた私をかばってくれたり、べそをかいていると膝に乗せて本を読んでくれたり、ゴライオンが父なら、この人は祖父のように私とイモエンに接してくれていた。

「セオドン爺?元気だったの!?」

懐かしい顔。この人の表情は昔と変わらない。あの奇妙なドッペルゲンガーに乗っ取られていたりしないことは確かだ。私達には優しかったが、実は相当な頑固者だと聞いたことがある。そう簡単に乗っ取られたりすることはないのかも知れない。

「もちろん元気だとも。大きくなってまあ・・・。」

セオドン爺は私と再会できたことが相当うれしかったらしい。それはありがたいのだが・・・小さなころのいたずらを次々と仲間の前で暴露され、恥ずかしいやら・・・。やっとのことでセオドン爺に別れを告げて、私は焦りながら2階に上がった

| |||

| |||

|

| |||

|

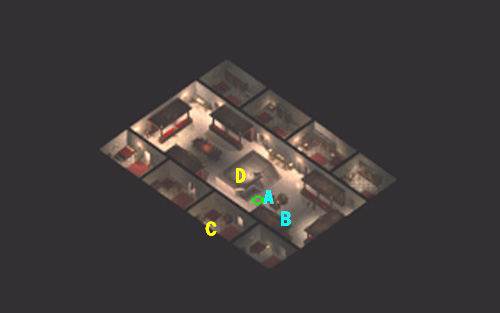

2階で懐かしい顔に出会った。ベンダリスだ。でも彼の表情は暗い。図書館に妙な男がいるという。そして彼と同じ昔なじみのシスタルの様子もおかしいというのだ。その妙な男には私も出会った。クォヴレサと名乗ったその男は、なんとゴライオンと私が襲われたところを見ていたという。胡散臭い男だ。ゴライオンから指輪を預かっていると言っていたが、見たこともない指輪だった。信用すべきでないと、私の中で声がする。冷たくあしらうと途端に掌を返し、彼は怒って立ち去った。そう言えばカランもこの男が妙だと言っていた。この町に災いを運んできたのは、あの男なのだろうか・・・。

| |||

| |||

|

| |||

|

3階の会議室では、アイアンスロウンの幹部達が商談をしているという。

「覗いてみるか?」

イェスリックが言ったが、やめておいた。私はリエルタールに会ったことはないが、向こうは少なくともイェスリックの顔は知っているし、私の人相風体だってとっくに知られているだろう。この町で騒ぎは起こしたくない。私達は会議室の前を通らないようにして、そっと次の階に上がった。

| |||

| |||

|

| |||

|

まさか・・・!?シスタルがドッペルゲンガーになっていたなんて・・・。では本物のシスタルは、彼はどうなったのだろう・・・。

「とっくに始末されて今頃は土の下じゃろうて・・・。」

イェスリックが悲しげに呟いた。

「どうやら神経質であまり人を寄せ付けない若者だったようじゃの・・・。常に人に囲まれ、見られている者には、ドッペルゲンガーも化けにくいもんじゃ。さっき外で会った司祭もそうじゃろうて。いつも祈りを捧げていれば、たいていの者は寄ってこない。そう言う連中が、少しずつドッペルゲンガーに取って代わられていくのかもしれん・・・。」

シスタルとはそんなに仲がよかったわけではないけど・・・でもそんなことになっていたなんて・・・。

| |||

| |||

|

| |||

|

沈んだ気持で5階に上がった私に、誰かが近づいてくる。あれは・・・

「覚えているかい?ピアトだよ。」

ああ、彼の顔は昔と変わらない。本物の彼だ。ピアトはゴライオンの部屋が生前のままになっていることを教えてくれて、部屋まで案内してくれた。上の階にはテストリルが待っていてくれるという。テストリルとも久しぶりだ。彼ほどの魔法使いならば、ドッペルゲンガーに乗っ取られたりはしていないだろう。私達はゴライオンの部屋のチェストから、手紙と、少しばかりのお金が入った金袋を見つけた。

「これはゴライオンのものだった。だから今は君のものだよ。テストリルもそう言っていた。」

私はその行為をありがたく受け取った。正直なところ、それほど多額のお金が入っていたわけではない。今の私達はもっとたくさんお金を持っている。でも、このお金はゴライオンが一生懸命貯めたお金。大事に使わせてもらおう。

「少し休ませてもらおうか。階段を上り続けるのはちょいとホネだ。」

イェスリックが言いだして、私達はゴライオンの部屋でしばらく休んだ。おかげで疲れも取れ、少し頭がすっきりした。これならば、上の階でテストリルに会っても心配をかけずにすむだろう。

「ねえゴライオンの手紙って、何が書いてあるの?」

イモエンにせかされて、移動する前に私は手紙を開いた。なんとそれは・・・私に宛てたものだった・・・。

「何これ・・・。」

読み終えた私が、精一杯の力を振り絞って声に出せた言葉はこれだけだった。

「タイム・オブ・トラブルの時代か・・・。」

ぼそりと呟いたのはカイヴァンだ。

「あんなの・・・神話の話じゃないの?」

同じように呆然としていたイモエンが尋ねた。

「ふむ・・・未だ20年そこそこしか生きていない君らにとってはそうかも知れぬな・・・。だがあれは間違いなく現実に起きた出来事だ。しかしまさかバールの子が・・・・」

重苦しい沈黙・・・。突然のゴライオンとの旅立ちも、いわれなき襲撃も、みんなみんな、私のせい・・・。手紙の文字が涙でぼやける。私のせいでゴライオンは死んだ。自分の子でもない、忌まわしい出自の子供を助けるために・・・・。

「ねえアデル、テストリルに会いに行こう。テストリルなら、もしかしたら何か知ってるかも知れないわ。」

イモエンに揺さぶられて、私は我に返った。そうだ、ゴライオンはもういないけど、彼と同じようにいつも私のことを心配してくれていたテストリルが上の階にいる。

「うむ、いかにアデルの養父殿の手紙とは言え、たった一枚の紙切れでいきなりバールの子にされたのでは、誰だってびっくりするわい。そのテストリルとやらに会って、もう少し詳しい話を聞こうじゃないか。彼は魔法使いなのかね?」

「そうよ。すごい魔法使いで、でも偏屈でも意地悪でもなくて、とても優しいおじいさんよ。」

イモエンがうれしそうに言った。イェスリックは落ち着いている。それはカイヴァンもコランも同様だ。100年以上も生きているからかと思ったが、私より少し上なだけのはずのブランウェンも、それほど驚いている風はなかった。みんなが気を使ってくれているのかどうかはともかく、私もただおろおろしていてはいけない。でも、ああ・・・頭の中がぐちゃぐちゃで、ちっとも考えがまとまらない。いったい何がどうなっているのか・・・。

「ほらアデル、上に行こうよ。テストリルに会えば、きっと話が見えてくるよ。」

イモエンは泣き出しそうな顔で私の腕をつかんで引っ張る。ああそうだ、泣きたいのは私だけじゃない。ゴライオンの手紙に書いてあったのは私のことだけだったけれど、イモエンだって私と同じ頃にゴライオンがどこかから連れてきたという話を聞いたことがある。こうなるとイモエンの出自もどんなものなのか、わからなくなってくる。きっと本人も不安なのだろう。とにかくテストリルに会おう。考えるのはそれからにしよう・・・。

| |||

| |||

|

|

|

結局のところ、私達は罠にはめられたのだろうと思う。あのクォヴレサと言う男は、最初から私を幹部殺しに仕立てようとして近づいたとしか思えない。でもなぜ?私達を罠にはめて捕えさせる、この提案に反対するアイアンスロウンの幹部は1人としていないはずなのに、現実には私達を罠にはめるはずのリエルタール達が殺された。アイアンスロウンを牛耳っていた大幹部達を殺してしまっては、私達という邪魔者を排除した意味がなくなるはず・・・。

「それは確かにそうかも知れんが、もう一つ考えられることがあるじゃろうて。」

そう言ったのは老ドワーフのイェスリックだ。

「どういうこと?」

聞き返したのはイモエン。

「あのクォヴレサと言う男が、リエルタール達の命で動いていたのではないかも知れぬと言うことさ。」

「え・・・?ていうことは、それってまさか・・・乗っ取り?」

「うむ。可能性としては充分あるじゃろう。いつだって自分達の目的のためには手段を選ばなかった組織だ。あの組織を乗っ取って意のままに動かしてみたいと考える者はいくらでもおるだろうし、それを実行に移そうとした者が、今まであの男1人とは思えん。だが今までと決定的に違うことは、今後こそその企みが成功したと言うことだ。」

「ふむ・・・。つまり、あのクォヴレサと言う男は、表向きはアイアンスロウンの幹部達に取り入り、アデルという邪魔者を消すための策を提案したということか。」

コランがめずらしく眉間に皺を寄せて、難しそうな顔をしている。今までどれほど厳しい状況の時もどこか飄々としていた彼だが、さすがに濡れ衣を着せられて腹を立てているらしい。

「おそらくはな。商談の場としてキャンドルキープを選んだのも、アデルをおびき寄せるエサだったのだろう。ここにアイアンスロウンの大幹部が集結しているとなれば、エルタン大公もその動向を探るために腰を上げる、となれば送り込まれてくるのは、この町を故郷と呼ぶアデルが率いる我々であろうとな。」

「それじゃあの指輪の話も、やっぱりでっち上げでしょうね。」

ここまで来て、やっと私は冷静さを取り戻していた。6階に上がった私達は、テストリルを探す前にゲートワーデンによっていきなり捕えられた。罪状はなんと『アイアンスロウンの幹部達を殺した罪』。私達が図書館の上の階を歩いていたころ、彼らは何者かによって殺されたらしい。もちろんそれは私達ではない。ゲートワーデンも、はなから私達がこの犯罪に関わっているなどとは、考えていなかったようだ。おとなしくついてきてくれればすぐに身の証を立てられるだろうと言われたが、ウルラーントは待ってましたとばかりに私達を牢にぶち込んだ。

『やっと厄介払いが出来る』

彼の目がそう言っていた。

|

|